|

鳥はただ飛び、魚はただ泳ぐ 険しい山々と日本海の風雪に適応してきた北陸 |

|

|||

| | 兼六園 | なぎさドライブウェイ | 東尋坊 | 白山 | 北陸新幹線 | 碓氷峠 | 立山 | | 北陸の自然環境 | 大名行列 | 伝統的町並 | 茶屋街 | 空襲 | 西東の影響 | 産業変遷 | | 白峰 | 勤勉に働く | 信仰的思想の変遷 | 山岳信仰 | 水の分配 | 狩猟民の信仰 | | 逆転する殺生の意味 | 他力本願 | 念仏 | 悪人正機 | 苦からの脱却 | 一水四見 | | 迷いと悟り | 足るを知る | 妨害からの離脱 | 束縛されず創造する | 新しき見地 | 純粋経験 | | 個人性の実現 | 化鳥 | 不安の増大 | 山での遭難 | 携帯電話の普及 | 将来の見通し | | キリコ | 御陣乗太鼓 | 白米千枚田 | 大沢地区 | 輪島朝市 | ドラマ「まれ」 | 近江町市場 | | ブランド蟹 | 減少する水産資源 | 漁業システム | 構造的に捉える | 藩政の終焉 | | 陸軍の直轄地 | 軍事都市 | 前田家本郷邸 | 前田家駒場邸 | 前田家鎌倉別邸 | 寸心荘 | | 東慶寺 | 参考情報 | |

|||||

| 永遠の命を願う 神仙(しんせん)思想 |

|||

|

|||

| 兼六園|石川県金沢市 | |||

加賀歴代藩主により、長い歳月をかけて形づくられてきたという兼六園。 古代中国で、人の命の永遠であることを神人や仙人に託して希求した 神仙思想に基づき、池を配置し大海に見立て、そのなかに不老不死の 神仙人が住むと言われる島を配することで、長寿と永劫(えいごう⇒限り なく長い時間)の繁栄を願ったといわれます。 ○私たちの生涯|生と死の狭間にある「時」を歩む ○素の魂に触れるとき|本当の悲しみから逃避してきた日本人 |

|||

| トップに戻る | |||

| 日本で唯一!車で走れる砂浜道路 千里浜なぎさドライブウェイ |

|||

|

|||

| 千里浜(ちりはま)なぎさドライブウェイ|石川県羽咋(はくい)市 | |||

千里浜(ちりはま)なぎさドライブウェイは、車で砂浜を走れる日本でここだけ のドライブウェイ(全長約8キロメートル)で、ほかにもバスやバイク、自転車 でも砂浜を走ることができ、まさしく「なんでも走れる砂浜」です。 潮風を頬に受けながら、能登半島国定公園の雄大な波打ち際をゆったりと 走るのは爽快。まさに至福のドライブを楽しむことができます。特に、沈む 夕陽を見ながらのドライブはかなりの感動もの。 ※千里浜なぎさドライブウェイ(車で走れる砂浜)/羽咋市公式ホームページより |

|||

| トップに戻る | |||

| 波の浸食によって形成された景色 東尋坊 |

|||

|

|||

| 福井県坂井市 | |||

巨大な柱状の岩(柱状節理:ちゅうじょうせつり)から成る福井県の景勝地、東尋坊。 溶岩は冷えて固まると収縮して割れ目ができ、それが波の浸食によってこのような 姿になったそうです。 東尋坊の柱状節理は規模が大きく,地質学的にも貴重であることから、国の名勝・ 天然記念物に指定されていてます。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 水の神が宿る信仰の山 霊峰白山 |

|||

|

|||

| 白山・弥陀ヶ原|石川県白山市・岐阜県白川村 | |||

白山は、御前峰(ごぜんがみね、2,702m)、大汝峰 (おおなんじがみね、 2,684m)、剣ヶ峰(けんがみね、2,677m)の三主峰と周辺の山々からなる連峰。 石川県・福井県・岐阜県にまたがる白山は、古くから霊山信仰の地として 仰がれてきました。 ○人類から遠く離れた孤独の中に住む世界の本質 |

|||

| トップに戻る | |||

| 東京⇔金沢を2時間半でつなぐ 北陸新幹線 |

|||

|

|||

| 東京駅 | |||

1997年に東京-長野間が「長野新幹線」として部分開業した北陸新幹線。 2015年には長野-金沢間が開業し、東京-金沢間を最短2時間28分で 結んでいます。(2020年現在) |

|||

| トップに戻る | |||

| 中山道の難所 碓氷峠 |

|||

|

|||

| 碓氷第三橋梁(うすいだいさんきょうりょう、通称めがね橋) 群馬県安中市 |

|||

※日本アルプスの登山と探検 ウェストン, 青木枝朗(訳) 岩波文庫 1997 第1章 p21-22 …灼けつくような炎熱の武蔵野をどこまでもうねってゆく狭軌(きょうき) 鉄道に8時間もゆられ続けたあげく、汗と埃にまみれて、ようやく横川 (群馬県安中市)に着いた。ここは碓氷峠の南の麓(ふもと)にあって、 当時は東京-高崎線の終点だった。 …日のあるうちに軽井沢に行こうとして鉄道馬車に乗った。当時この鉄道 馬車は、碓氷峠のつづら折りの山道をのろのろと這いあがり、4千フィート (1フィートは約0.3メートル)近い頂上に達すると、今度は丘に囲まれた平地 に向かって転がるように駆け下りてゆくのである。道のりはわずか12マイル だが、このときは3時間ちかくかかった。車は小さくて軽く、乗り心地はひど いものだった。狭い道床で線路があまりしっかり敷かれていないから、乗っ ている間じゅうかなりハラハラさせられた。 …この鉄道馬車が汽車に変わってしまった(1893, 明治26年4月)のは、 ある意味で残念なことである。というのは、鉄道馬車は汽車よりもはるか にスリルに富んでいたし、乗馬のような上下運動をさせてくれるので、 肝臓のはたらきの悪い人にはとくに効果がありそうだったからだ。 ○はてなき光景をもった絶類の美|武蔵野 ○石段街の温泉地 伊香保 ○上信越の山々を望む赤城キャンプ |

|||

| トップに戻る | |||

| 険しい山岳地帯・日本有数の豪雪地帯を走る 北陸新幹線 |

|||

|

|||

| 富山市街と立山連峰 | |||

太平洋側から日本海側へ、山岳地帯を走りぬける北陸新幹線。 東京から関東平野の北西端にあたる高崎(群馬県)を過ぎると一気に標高 があがり、山岳区間へと入っていきます。 横川(群馬県)と軽井沢(長野県)にある碓氷峠に鉄道が開通したのは明治 26年のこと。距離11.2kmの標高差は552.5m、坂道の苦手な汽車を走らせ るため、歯車を利用したアプト式が採用されたそうです。 軽井沢からは浅間山を眺めながら佐久平といった盆地を通り過ぎ長野に 至ります。長野からは北アルプスの山岳地帯を長大なトンネルで貫き、 日本海に抜けます。 厳しい環境条件の中を高速で走る北陸新幹線は、安全に走行するために 他には見られない様々な工夫がなされているそうです。 ○北アルプスを貫く立山黒部アルペンルート ○いちばん美しい夏に出会う|自然と文化の宝庫 信州 |

|||

| トップに戻る | |||

| 北陸地方の自然環境 険しい山々に囲まれた豪雪地帯 |

|||

|

|||

| 金沢の玄関口 JR金沢駅 「鼓門(つづみもん)」と「もてなしドーム」 |

|||

北陸地方は古代の北陸道に由来する名称で、若狭・越前(⇒福井県)、 加賀・能登(⇒石川県)、越中(⇒富山県)、越後・佐渡(⇒新潟県)の 7国(4県)を指すそうです。 北陸地方は山地の面積が広く、他地方との間に険しい山々があること から、人や物や情報の流動が妨げられてきました。また、フォッサマグ ナと呼ばれる地質学的な溝が新潟県西部を南北に走っていて、その西 縁(にしべり)をなす飛騨山脈(⇒北アルプス)が日本海岸まで達している ことから、北陸地方内の流動が大きく妨げられてきました。 また、北陸地方は世界有数の豪雪地帯でこれが人々の生活に大きな 影響を与えてきました。積雪日数は平地で60日、山地で120日におよび、 積雪量は平野部では50cm程度であっても、山地では4~5mにも達する ことがあります。積雪は日常生活や稲作、水力発電などのために貴重な 水資源でもありましたが、農業やその他の経済活動、交通、日常生活の 障害となってきました。 一方で、日本海は他の地方に対しても、対岸のアジア大陸に対しても 開かれていました。 ※北陸地方の地域性とは何か 田林 明 筑波大学名誉教授 2014年度日本地理学会秋季学術大会 J-STAGE を参考にして作成 ○雪国の春|環境と生物の相互作用がもたらす風景 ○雨にも負けず、風にも負けず|新しい東北へ ○人間の大地・人間の季節|冬の北海道 |

|||

| トップに戻る | |||

| 江戸⇔金沢を12泊13日かけた 大名行列 |

|||

|

|||

| 石川県立歴史博物館|金沢市 | |||

1600(慶長5)年、前田利長(まえだとしなが⇒利家の長男)の母・芳春院 (ほうしゅんいん)が江戸に下ったことが参勤交代の始まりとされ、1635 (寛永12)年に3代将軍徳川家光が「武家諸法度(ぶけしょはっと)」に記載 して制度化されました。大名は妻子を江戸に置き、1年ごとに江戸と国許 (くにもと⇒故郷)を行き来しました。外様大名の加賀藩は春に参勤と定 められ、江戸では月2回江戸城へ出仕(しゅっし⇒勤める)するのが主な 仕事でした。 北国下街道ルート(金沢⇒富山⇒上越⇒長野⇒軽井沢⇒高崎⇒大宮、 現北陸新幹線のルート)では12泊13日が標準で、50km前後を歩く日が 4~5日におよんでいました。4代光前田孝高(みつたか)は1日70kmを歩き、 江戸まで6泊7日で到着した記録があります。 1818(文政元)年糸魚川(いといがわ)宿や1865(元治2)年矢代(やしろ)宿 の記録で、2000人の行列の1泊2職の宿泊代が約1000万円でした。 12泊では約1億2000万円になります。川渡し人足や馬の雇賃(やといちん)、 贈答品の買い入れなどを加え、総額は1億5000万円にのぼります。 ※石川県立歴史博物館の展示解説より |

|||

| トップに戻る | |||

| 伝統的な町並みが残る 金沢 |

|||

|

|||

| ひがし茶屋街|金沢市東山ひがし重要伝統的建造物群保存地区 | |||

重要伝統的建造物群保存地区に指定されている東山ひがし地区。 伝統的建造物群保存地区の制度は、昭和50年の文化財保護法の改正によって 発足し、城下町・宿場町・門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの 保存が図られるようになりました。 市町村は、伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に 進めるため、保存条例に基づき保存活用計画を定めます。国は市町村からの 申出を受けて、我が国にとって価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物 群保存地区に選定します。 石川県では、東山ひがし地区のほか、主計町(かずえまち、金沢市)、卯辰山麓 (うだつさんろく、金沢市)、寺町台(てらまちだい、金沢市)、黒島地区(輪島市)、 加賀橋立(加賀市)、加賀東谷(加賀市)、白峰(白山市)の8ヶ所が指定されてい ます。 ※文化財保護法 第九章 伝統的建造物群保存地区 第142条~第146条 |

|||

| トップに戻る | |||

| 芸も売り、色も売った茶屋街 芸と色の分離が茶屋街の衰退をもたらす |

|||

|

|||

| にし茶屋街|近隣には石坂遊郭があったそうです | |||

※「芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰」 田中優子 角川ソフィア文庫 2016 第一部 江戸の芸者とその歴史, 踊り子から芸者へ, 芸能と縁が深い「悪所」 p17 …遊女はそもそも、娼婦(しょうふ⇒売春婦)である以前に芸能民であった。 遊女の最高位の名称に「太夫(たゆう)」というものがある。これは慶長年間 (1596~1614)の京都四条河原で、遊女たちが年に二、三度ずつ芝居をかま え、乱舞、仕舞によって能太夫、舞太夫を務めたことから来ている。最高の 遊女は娼婦として最高なのではなく、能の太夫としてまず一流だった。 遊女の遊は「移動する」という意味であり、かつては全国を移動する女性 芸人のことをさしていたのである。 ※「芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰」 田中優子 角川ソフィア文庫 2016 第二部 明治の芸者…その栄華と終焉, 日本的サロン文化 p158-160 …もともと高級遊女(太夫)は芸を売り、色も売った。…例え芸を売って色は 売らないのを表看板にしていたとしても、町芸者の大半は裏芸として色を 売った。…この芸と売色(ばいしょく)との二枚看板のバランスの取りようが、 一つの遊芸文化の支えとなっていたのである。 …明治期において芸者(⇒色を売らず芸のみを売る人)の隆盛を見たのは、 明らかに遊女(芸と色の両方を売った人)の没落であり、売色への一方的な 傾斜から来る反作用とも考えられる。 …治世者はどう考えていたかは別として、そのもたらした結果は、芸と色の 分離であった。その結果、売色は改めて公娼制(こうしょうせい⇒一部の地 域に限り公に売春を認める制度)の名の下に遊郭に封じ込められてしまい、 遊郭はもっぱら本来の役割である売色に専念することになった。 ○セクシュアリティとジェンダー|文学にみる女性観 ○風刺や失敗談など「滑稽」を表現する 狂言 |

|||

| トップに戻る | |||

| 空襲を免れた 金沢 |

|||

|

|||

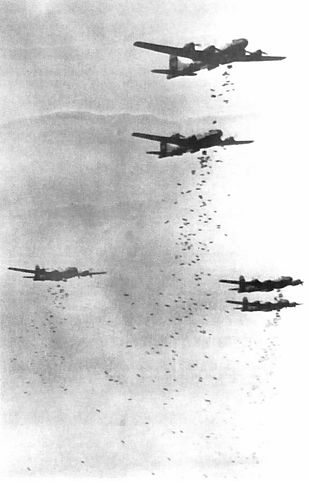

| B-29(Boeing B-29 Superfortress)による爆撃 | |||

太平洋戦争の末期になると米軍による本土空襲が行われます。 66もの都市が空襲を受け、40万人もの市民が犠牲になったといわれます。 北陸地方の主な空襲は以下のとおり。 1945年7月12日 福井県敦賀市 1945年7月19日 福井県福井市 1945年8月01日 新潟県長岡市 1945年8月02日 富山県富山市 金沢市の近隣の富山市や福井市は空襲を受けましたが、金沢市は免れました。 ○平和と独立を守る防衛省 |

|||

| トップに戻る | |||

| 西日本と東日本との関わりが 徐々に移り変わる北陸 |

|||

|

|||

| 移動販売店で買い物をするおばあさん えちぜん鉄道勝山永平寺線・永平寺口駅前 |

|||

北陸地方は日本の中央部に位置するが、日本海側にあるため、中心部(東京・ 大阪)からの隔絶性が強い。また、日本中央部に東西に長く広がっている北陸 地方は、西日本と東日本の漸移的(ぜんいてき⇒だんだん移り変わってゆく) な性格をもっている。新潟県と富山県は東京と、福井県は大阪との結びつきが 強く、石川県は大阪とのほか東京との結びつきも無視できない。 また、北陸地方は寒地型稲作の南限に位置するとされ、寒さや短い成長期間 を克服するために歴史的に様々な技術改良が試みられた1つの拠点としての 性格をもっていた。文化的に北陸地方が西日本の境界であることはよく指摘 されている。例えば、富山・新潟県境と愛知・静岡県境を結ぶ線が、東西方言 の境界とされている。また、経済活動についても独特な性格がみられる。 ※北陸地方の地域性とは何か 田林 明 筑波大学名誉教授 2014年度日本地理学会秋季学術大会 J-STAGE |

|||

| トップに戻る | |||

| 永平寺町のうたPV | |||

| トップに戻る | |||

| 北陸地方の産業変遷 労働力とエネルギー、食料の供給地としての役割 |

|||

|

|||

| 金沢市街地 | |||

北陸地方は、積雪によって冬季の農作業が制限されるために、農業は水稲 単作によって特徴づけられ、また、古くから出稼ぎなどの農外就業が盛んで あった。1960年代からの工場進出によって、出稼ぎが通勤兼業に転換された。 北陸地方では古くから地場産業が盛んであり、各地での織物業のほかに、 刃物や食器、漆器や陶磁器、薬、桐ダンスなど多様な産業があった。さらに 大正期から昭和初期にかけ電力と石灰石、石油や天然ガスなどの資源開発 によって近代工業が発達した。江戸期から明治初期にかけては、高い米の 生産性と北前船による物流の繁栄により、北陸地方の経済的地は高かった。 しかし、明治期後半以降、太平洋側を中心とする経済開発が進められる、 北陸地方の経済的地位は低下し、労働力とエネルギー、食料の供給地と なった。 ※北陸地方の地域性とは何か 田林 明 筑波大学名誉教授 2014年度日本地理学会秋季学術大会 J-STAGE |

|||

| トップに戻る | |||

| 雪とともに生きる独特の生活様式 白山の麓 白峰 |

|||

|

|||

| 行勧寺庫裏(くり⇒住職の住居)|白峰 白峰に残る唯一の木羽(こば)葺き屋根。毎年、梅雨前に掃きながら すべての板をめくり、天日で乾かした後で一枚一枚葺きなおす 「くれ返し」が行われます。 |

|||

白峰は手取川と大道谷川の合流部の狭い河岸段丘(かわぎしだんきゅう⇒ 河岸に位置する階段状の地形)上に立地し、水田耕作はほとんどみられま せんが、江戸時代末の産物には、ヒエ、アワ、養蚕(ようさん)、布、林産物と その加工品があり、明治期にも、生糸、ヒエ、繭(まゆ)の生産額が多く、焼畑 (やきはた)で栽培されたヒエを主食とし、養蚕による収入により、生活に必要 な日用雑貨や海産物を手に入れていたようです。 明治中頃まで、一戸当たりの養蚕生産は、全国屈指の規模を誇っており、 豊富な林産資源や、白山信仰に伴う活発な経済活動がみられ、明治33年に 書かれた紀行文には「白峰は、製糸業が盛んで、警察分署、登記所、宿、料 理店、雑貨店、飲食店、呉服店、芸妓(げいぎ⇒芸を売る女)、娼妓(しょうぎ⇒ 売春婦)、消防の施設など様々な施設がある。」と書かれています。 ※白峰重要伝統的建造物群保存地区 案内文より ○降り積もる雪の果て|トンネルの先にある雪国 |

|||

| トップに戻る | |||

| 北陸地方の人間に共通する特徴 勤勉に働くこと |

|||

|

|||

| 加賀平野は、山がもたらす水によって稲作が盛んに行われています | |||

北陸地方の人間に共通する特徴としては、まじめさ、がまん強さ、人情の厚さ、 近所づきあいの深さとよそ者意識の強さなどがある。 また、北陸地方では浄土真宗が古くから栄えたところである。浄土真宗の教えは 「弥陀の本願を信じて念仏となえることであり、勤勉に働き蓄財することが弥陀の みこころにかなう」とされた。 1960年代までは浄土真宗が北陸地方の人々の生活に深く浸透しており」、これが 北陸地方の人々の生活を規定する重要な要因であった。 ※北陸地方の地域性とは何か 田林 明 筑波大学名誉教授 2014年度日本地理学会秋季学術大会 J-STAGE ○食・農・里の新時代を迎えて |

|||

| トップに戻る | |||

| 信仰的思想の変遷 山岳信仰から禅・法華・念仏、そして一向宗へ |

|||

|

|||

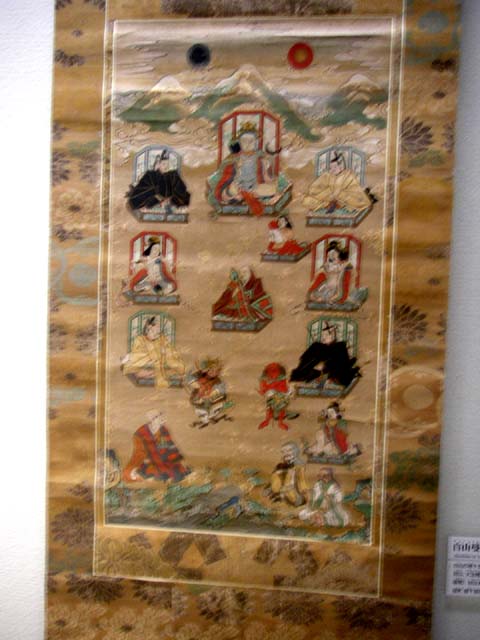

| 白山曼荼羅|石川県立歴史博物館 曼荼羅(まんだら)はサンスクリット語では「真髄」や「本質」の意 |

|||

白山(はくさん)・石動山(せきどうざん・能登半島)に代表される古くからの 山岳信仰が隆盛をきわめる一方で、鎌倉時代には新たに禅(ぜん⇒ 曹洞宗)・法華(ほっけ⇒日蓮宗、すべての者が仏になり得るという思想)・ 念仏(ねんぶつ⇒時宗)の教えが人びとに受け入れられ、発展していきま した。 越前永平寺から伝わった禅の教えは武士層に広まり、法華の教えは 能登の羽咋(はくい)、加賀の三谷(みたに)を中心に信仰圏を形成しました。 また、湊や主要な交通路を拠点に活動していた時衆(じしゅう⇒時宗の 僧俗)が念仏の教えを広めますが、一向宗(いっこうしゅう)が盛んになる としだいに記録から姿を見せなくなります。 ※石川の歴史と文化Ⅰ 中世 信仰的世界 石川県立歴史博物館 ○日本人の心を形成してきたもの|これからを生きる指針となるものを探る |

|||

| トップに戻る | |||

| 生活を見直し、新たな生き方を発見する 山岳信仰 |

|||

|

|||

| 白山の弥陀ヶ原、室堂平(標高2,300~2,500メートル)付近に 多く自生するクロユリ|石川県の県花 |

|||

日本列島で生活する人々の文化を育んできたのは変化に富む山であり、 思想や哲学、祭りや芸能、演劇や音楽、美術や工芸などの多彩な展開に 大きな役割を果たしてきた。その中核にあったのが山を崇拝対象とする山 岳信仰で、山に対して畏敬の念を抱き、神聖視して崇拝し儀礼を執行する 信仰形態をいう。 山を祀り、登拝して祈願し、祭祀芸能を奉納した。人々は、神霊が降臨する 山、神霊が鎮まる山、仏菩薩の在す山、神霊の顕現としての山を祈願の対 象とし、霊山や聖地の山との共感を通じて、日々の生活を見つめ直し、新た な生き方を発見した。山は蘇りの場として機能してきた。 ※日本人にとって山とは何か―自然と人間、神と仏― 鈴木正崇 慶応義塾大学名誉教授 ヒマラヤ学誌 No.20, 54-62, 2019 1.山岳信仰への視角 ○日本人の精神性|美徳が強調されてきた社会 ○飾らない美しさ 透かし百合 ○ため息を春風に変えて|自然からの贈り物 春の花言葉 |

|||

| トップに戻る | |||

| 水を分配する神 私たちの暮らしを支える水 |

|||

|

|||

| 霧がかかる手取湖 | |||

日本の山の信仰の特徴は仏教との融合である。仏教には寂静の地の山を 修行の地とする考え方があり、日本でも僧侶が山で修行することが多く、 次第に山に寺を建立するようになった。 山の信仰と仏教の融合には、登拝行を行って山で霊力を獲得し、里に下 って加持祈祷をして民衆の日々の悩みに対処してきた修験道の影響が 大きい。 山は日々の暮らしと結びついて長く人々の生活を支えてきた。山麓の農民 にとっては、何よりも水源地の水分(みくまり⇒水を分けてくれる)の山であり、 水は暮らしを支える根源であった。旱魃(かんばつ)に際しては山中の泉に 種水をもらいに行き、山上で火を焚いて雨乞いをした。熊野を歩いていて、 土地の人から山を「水蔵(みずくら)」と呼ぶという話を聞いたことがある。 一般的な考え方ではないが、山の信仰の本質を言い当てているようであった。 降り積もる雪が水を地中に蓄えさせ湧水となって平野に潤いを齎(もたら)す。 大雪は豊作の予兆と語られている。豊富な湧水は生産力を高める。 ※日本人にとって山とは何か―自然と人間、神と仏― 鈴木正崇 慶応義塾大学名誉教授 ヒマラヤ学誌 No.20, 54-62, 2019 2.開山伝承、3.神仏習合、4.山の信仰と農耕民より部分引用 ○水と共に暮らす|いつまでも美しく安全に ○水と生命|近代水道の歩みからみる人間の営み |

|||

| トップに戻る | |||

| 農耕民とは異なる 狩猟民の山岳信仰 |

|||

|

|||

狩猟民は山を生活世界としてきた。彼らにとって山は熊・猪・鹿・鳥などの 恵みの獲物をもたらす豊饒(ほうじょう)の源泉であり、猟師のマタギは、 独自の山の神の信仰を伝えてきた。山中でお産の陣痛で苦しむ山の神 を助けて、無事に出産させた功績で獲物を保証されたという伝承も伝わり、 血の穢(けが)れを忌(い)まない。狩猟には殺生が伴い血の流出があり、 これを許容しないと生業が成り立たない。 一方で、狩猟は男性に限られ、女性を同行すると山の神は醜(みに)いの で嫉妬して危険な目に合わせるという。奈良県天川村洞川の山の神は、 2 月と 11 月の 7 日が祭日で、クヒンサン(天狗)が南天の枝を持つ 山 の神像の軸を掛けてオコゼを供える。オコゼの醜い様相を見ると山の神 は満足する。不猟の時には男根を露出して喜ばせ、一人前の猟師になる クライドリの儀礼では男根を勃起させて山の神の笑いを誘って奉仕を誓 わせる。正月の山の神の祭りでは、男根と女陰を擬した作り物で男女の 交合を擬似的に演じて豊饒多産を願うという即物的な性的表現で山の豊 饒性や生命力を喚起した。狩猟民の山の神は生産の神で農耕民の山の 神とは異なる。 ※日本人にとって山とは何か―自然と人間、神と仏― 鈴木正崇 慶応義塾大学名誉教授 ヒマラヤ学誌 No.20, 54-62, 2019 5.山の信仰と狩猟民 |

|||

| トップに戻る | |||

| 【生け獲り】狩猟 イノシシ85.6kg 生け捕り捕獲 capture the wild boar alive hunting 【English subtitles】 |

|||

| トップに戻る | |||

| 逆転する意味 殺生は獣類を救って成仏させる |

|||

|

|||

| ニホンジカ | |||

狩猟の神の諏訪神は、通常は仏教では罪業(ざいごう)となる殺生の 意味を逆転させて、殺生は獣類を救って成仏させる。猟師は獲物を 得ると「諏訪の勘文(かんもん)」を唱えて罪を帳消しにした。 唱え詞は 業尽有情 (ごうじんうじょう) 雖放不生 (はなつといえどもいきず) 故宿人身 (ゆえにじんしんにやどりて) 同証佛果 (おなじくぶっかをしょうせよ) (前世の因縁で業の尽きた生物は、野に放つと長く生きられない。 従って人間の身に入って死んでこそ同化して成仏できる)である。 獲物の殺生は動物の成仏を助けるという。諏訪は前宮の春祭りの 「御頭祭(おんとうさい)」(酉の祭り)では75頭の鹿の頭を供え、本宮 では殺生の免罪符「鹿食免(かじきめん)」を配布するなど狩の神で ある。山の神は山中の動物や植物の主で十二の神がいるとされる。 ※日本人にとって山とは何か―自然と人間、神と仏― 鈴木正崇 慶応義塾大学名誉教授 ヒマラヤ学誌 No.20, 54-62, 2019 5.山の信仰と狩猟民 ○アルプスの風が立つ|厳しくも美しい山岳景勝地 甲信 |

|||

| トップに戻る | |||

| 勤勉に働く人々は成仏できない? 自力の限界に対する反省 |

|||

|

|||

| 浄土真宗の寺が多いという寺町台伝統的建造物群保存地区 金沢市寺町台の旧鶴来道(つるぎみち) |

|||

…浄土宗があらわれるまでは、戒・定・慧(かい・じょう・え⇒三学)とよばれる、 仏教における三種類の実践行は、仏教徒にとっては不可欠の要素であった。 すなわち、日常生活においてはさまざまな戒律と呼ばれる規則を守り、何 ごとを行うにも精神統一によって行い、そして、仏の智慧の言葉が書かれ ている経典を読んで理解した上で実践する、といったことが、どうしても 必要であった。 …それでは、そのような実践をすることが不可能であり、しかも、釈尊の教え すら充分理解することが出来ないよう一般の人びとは、成仏することが出来 ないのであろうか、という疑問が起こってきた。 これは、決して自力の否定ではなく、自力の限界に対する反省であった。 そこに他力思想が生じてきた理由が存在する。 ※我が家の宗教 浄土真宗 花山勝友, 坂東性純 大法輪閣 2003 第四章 浄土真宗教義の特質 一, 自力から他力、さらに絶対他力へ p112-114 ○多様な視点から始まる自己への洞察 |

|||

| トップに戻る | |||

| 阿弥陀を信じて念仏すれば 誰でも救われる |

|||

|

|||

| 吉崎御坊本堂跡の石碑|福井県あわら市 | |||

※正像末和讃(しょうぞうまつわさん) 親鸞 1257年 (冒頭) 康元二歳丁巳(親鸞85歳)二月九日夜 寅時(午前4時頃)夢に告げていはく 弥陀(みだ⇒阿弥陀)の本願信ずべし 本願信ずるひとはみな 摂取不捨(せっしゅふしゃ)の利益にて 無上覚をばさとるなり ※現代語訳 親鸞85歳の2月29日夜、午前4時頃、夢が告げていうには、 阿弥陀の本願を信じれば、その本願によって、どんな凡夫も これ以上ない覚りを得るのだ。 ※摂取不捨(せっしゅふしゃ) 阿弥陀仏が念仏する衆生をすべて浄土へ救いとって、決して見捨てないこと。 浄土教の経典「観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)」のなかで説かれる言葉。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 欲望や妬みといった煩悩を備える私たち 悪人正機説 |

|||

|

|||

| 浄土真宗本願寺派 本願寺金沢別院 | |||

※「歎異抄(たんにしょう)」 親鸞 第三章 善人なほもつて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、 悪人なを往生す、いかにいはんや善人をや。 この条一旦そのいはれあるに似 たれども、本願他力の意趣にそむけり。 善人でさえ極楽浄土へ往生できるのですから、悪人ならなおさらのことです。 ところが世の人々は常々、悪人でさえ往生できるのだったら、善人はなおさら だと言います。このことはひとまず理にかなっているようですが、阿弥陀仏の 本願他力の考え方には反しています。 そのゆへは、自力作善のひとは、ひとへに他力をたのむこころかけたるあひだ、 弥陀の本願にあらず。しかれども、自力のこころをひるがへして、他力をたのみ たてまつれば、真実報土の往生をとぐるなり。 その理由は、自分の力で善行をしている人は、全く他力に頼る気持ちがない ので、阿弥陀仏の救いではないのです。しかし、自力のこころをひるがえし て他力に頼むようになれば、本当の浄土に往生を遂げるのです。 煩悩具足のわれらは、いづれの行にても生死をはなるることあるべからざるを、 あはれみたまひて願をおこしたまふ本意、 悪人成仏のためなれば、他力を たのみたてまつる悪人、もつとも往生の正因なり。よつて善人だにこそ往生すれ、 まして悪人はと、仰せ候ひき。 欲望や妬みといった煩悩にまみれた私たちは、どんな行いをしたとしても、 迷いの世界から離れることはできないのを憐れまれて願いを立てた本当の 意味は、悪人が成仏するためであり、他力に頼る悪人こそが往生する人な のです。そのような訳で、善人でさえ往生できるのですから、悪人ならなお さらのことだと、仰せになったのです。 ○清らかな世界、それは私たちの住む穢れた世界 ○善と悪を兼ね備える人間|善の基礎となる個人性の実現 |

|||

| トップに戻る | |||

| 苦からの脱却 無知である自己 |

|||

|

|||

| 曹洞宗大本山 永平寺|福井県永平寺町 | |||

※「正法眼蔵(4)」 道元, 水野 弥穂子(校注) 岩波文庫 1993 p457 みづからをしらん事をもとむるは、いけるもののさだまれる心なり。 (自分を知ろうとするのは、生きとし生けるものの免れない心のはたらきである) 仏教の基本的モティーフは、「苦からの脱却」である。仏教の考え方によれば、 現実の世界は苦に満ちたものであり、その苦の根本的な原因は、無知である という。自己や世界を正しく認識しないことから、物事に対する誤った執着や 煩悩が生まれる。「みずからをしらん事をもとめ」ても、自己に対して誤った 見方におちいってしまえば、迷いや苦しみが生まれるだけなのである。だから、 それを脱却するためには、自己の、そして世界の真実のありようを正しく認識 すること、いいかえれば、真理を体得することが不可欠となる。仏教では、 開祖であるシャカは、本来、神格化された存在でも絶対的な存在でもなく、 真理の認識者であったのだ。 ※道元―自己・時間・世界はどのように成立するのか 頼住光子 シリーズ・哲学のエッセンス NHK出版 2005 p7-9 ○苦しみに満ちている人間の生からの救済|ショーペンハウアー ○エゴイズムへの絶望から美しさを見い出す|太宰治「人間失格」 |

|||

| トップに戻る | |||

| 見方が変われば対象も変化する 一水四見(いっすいしけん) |

|||

|

|||

| 曹洞宗大本山 永平寺 仏殿 | |||

※「正法眼蔵(2)」 道元, 水野 弥穂子(校注) 岩波文庫 1990 p192-193 おほよそ山水(さんすい)をみること、種類にしたがひて不同(ふどう)あり。 いはゆる水をみるに、瓔珞(ようらく⇒仏の装飾具)とみるものあり。 しかあれども、瓔珞(ようらく)を水とみるにはあらず。 われらがなにとみるかたちを、かれが水とすらん。 かれが瓔珞(ようらく)はわれ水とみる。 水を妙華(みょうけ⇒美しい花)とみるあり。 しかあれど、はなを水ともちゐるにあらず。 鬼は水をもて猛火とみる、膿血(のうけつ⇒膿や血)とみる。 龍魚(⇒龍や魚)は宮殿とみる。楼台(ろうだい⇒高い建物)とみる。 あるいは七宝摩尼珠(しっぽうまにじゅ⇒七つの宝や珠玉)とみる、 あるいは樹林檣壁(じゅりんしょうへき⇒樹木や垣根、壁)とみる、 あるいは清浄解脱(しょうじょうげだつ⇒悟り)の法性(ほっしょう⇒真理)とみる。 …人間これを水とみる、殺活(さつかつ⇒生き死に)の因縁なり。 ※現代語訳 おおやそ山水(さんすい)をみること、種類にしたがって同じではない。 たとえば水をみるのに、瓔珞(ようらく⇒仏の装飾具)とみる人もいる。 しかし、瓔珞(ようらく)は水ではない。 私たちがどのようにみるかたちを、彼は水とみているのか。 かれが瓔珞(ようらく)としているものを私たちは水とみる。 水を美しい花とみる人がいる。 しかし、花を水ともちいているわけではない。 鬼は水をみて猛火とみる、膿(うみ)や血とみる。 龍や魚は宮殿とみる。高い建物とみる。 あるいは七つの宝や珠玉とみる、 あるいは樹木や垣根、壁)とみる、 あるいは悟の真理とみる。 …人間はこれを水とみる、水は生き死ににかかわるものである。 ※道元―自己・時間・世界はどのように成立するのか 頼住光子 シリーズ・哲学のエッセンス NHK出版 第二章 言葉と空 p42-44 ○多様な視点から始まる自己への洞察 |

|||

| トップに戻る | |||

| 迷いと悟りは一体である 「空と水」・「鳥と魚」の対比 |

|||

|

|||

| 曹洞宗大本山 永平寺 傘松閣(さんしょうかく) (空と水⇒脱落、鳥と魚⇒現成) |

|||

※正法眼蔵(しょうほうげんぞう) 現成考案(げんじょうこうあん) 道元 (部分) うを(魚は)水をゆく(泳ぐ)に、ゆけども水のきは(際)なく、 鳥そら(鳥は空)をとぶ(飛ぶ)に、とぶといへどもそらのきは(際)なし。 しかあれども、うをとり(魚や鳥は)、いまだむかしよりみづ(水)そら(空)をはなれず。 只(ただ)用大(ようだい)のときは使大(しだい)なり。 要小(ようしょう)のときは使小(ししょう)なり。 かくのごとくして、頭々(とうとう)に辺際(へんざい)をつくさずといふ事なく、 処々(しょしょ)に踏翻(とうほん)せずといふことなしといへども、 鳥もしそらをいづればたちまちに死す、魚もし水をいづればたちまちに死す。 以水為命(いすいいみょう)しりぬべし、以空為命(いくういみょう)しりぬべし。 以鳥為命(いちょういみょう)あり、以魚為命(いぎょいみょう)あり。 以命為鳥(いみょういちょう)なるべし、以命為魚(いみょういぎょ)なるべし。 このほかさらに進歩あるべし。修證(しゅうしょう)あり、 その寿者命者(じゅしゃみょうじゃ)あること、かくのごとし。 ※現代語訳 魚は水を泳ぐに、泳げども水の際はなく、 鳥は空を飛ぶに、飛ぶといえども空の際はない。 そうではあるが、魚や鳥は未だ昔より水や空を離れたことはない。 ただ、大きな魚や鳥は水や空を大き使う。 小さな魚や鳥は水や空を小さく使う。 このように各々の魚や鳥は、水や空を限りなく使うという事はなく、 その所々では自在に使うという事は無いとは言えないが、 もし鳥は空を出ればたちまちに死に、もし魚は水を出ればたちまちに死ぬ。 水があって命があることを知るであろうし、空があって命があることを知る。 鳥であることで命があり、魚であることで命がある。 命があるから鳥であり、命があるから魚である。 このほかさらに進歩はある。修行とその証があって、 その命があるというのはこのようなことである。 ○UNIVERSE|自然科学と精神科学の両側面 |

|||

| トップに戻る | |||

| ただ、息をする。ただ、生きる 「足(た)る」を知る |

|||

|

|||

| 曹洞宗大本山総持寺祖院|石川県輪島市 | |||

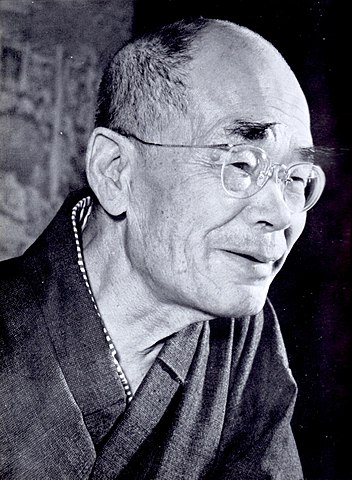

※息身佛(そくしんぶつ) ただ、息をする。ただ、生きる。 板橋興宗 角川SSC新書 2011 はじめに p6 2011年3月11日の東日本大震災で、私の故郷・宮城県は大きな被害を受けました。 原発事故も起き、「もっともっと」と効率ばかり求めてきた日本は、第二の戦後を 迎えたような気がしています。しかし、この先の見えない不安の中で、ただ効率を 求め、「足(た)る」ことを知らなければ、人間は愚に滅ぶと思います。 文明社会になるほど自殺者やうつ病患者は増える一方で止めようがありません。 私の寺にも、悩みを抱えた多くの人がやってきます。うつ病や引きこもりを経験した 若い僧侶たちもいます。そこでお話するのは、「足る」を知ること。生きているだけで 十分に足りていることを自覚することです。頭で理解するのではないのです。今、 息をしていることに問題がなくなることです。 ※曹洞宗大本山総持寺の貫首、曹洞宗の管長、総持寺祖院の住職などを務めた 板橋 興宗(いたばし こうしゅう)禅師は、2020年7月に93歳で亡くなられたそうです |

|||

| トップに戻る | |||

| 不自然の妨害からの離脱 鳥はただ飛び、魚はただ泳ぐ |

|||

|

|||

| 思想空間(Contemplative Space) 鈴木大拙館|金沢市本多町 |

|||

※禅学入門 鈴木大拙 講談社学術文庫 2004 禅とは何か p24, p27 禅には拝むべき神もなく、守るべき儀式もなく、死者の行くべく定められた 未来の住家もなく、さらに最後に、何人かによってその幸福が保障されるで あろうような霊魂なるものもないのである。禅は全然これらの独断的な、そし て「宗教的」という邪魔者から自由である。…禅が神の存在を否定するという のではなく、否定も肯定も禅の関知するところではないのである。(p24) …もし何か禅が強調するものがあるとするならば、それは何にも拘らない ことである。すべての不自然の妨害からの離脱である。瞑想とは単に人為 的につけられる何物かで、心本来の活動ではない。空の鳥は何を瞑想し、 水中の魚は何を瞑想するか。ただ飛び、ただ游(およ)ぐ、それだけで充分 ではないか。(p27) |

|||

| トップに戻る | |||

| 鳥が空を飛び、魚が水を泳ぐような生活 束縛されず創造する |

|||

|

|||

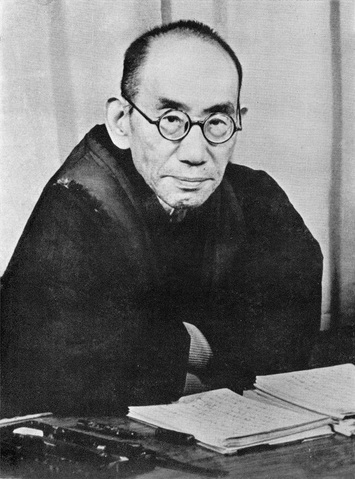

| 鈴木 大拙(すずき だいせつ, 1870(明治3年)-1966年(昭和41年) | |||

※禅学入門 鈴木大拙 講談社学術文庫 2004 非論理的なる禅 p68-69 論理学には努力と労苦の跡がある。論理学には自覚の意識がある。 人生の事実に対する論理学の応用であるところの倫理学もまたその 通りである。倫理的の人は賞賛すべき奉仕の行いをするが、しかし 彼は常にそれを意識しているのだ。さらにまた将来の報酬を期待する こともあろう。彼は訓練されており、その行為は客観的にも社会的にも 善である、しかし純ではない。 禅は不純を嫌忌(けんき)する。人生は芸術である。そして完全の芸術の ように、それは自己没却(じこぼっきゃく)でなければならない。そこには 一点努力の跡、あるいは労苦の感情があってはならぬのである。禅は 鳥が空を飛び、魚が水を游(およ)ぐように生活されねばならない。 努力の跡が現れるや否や、人は直ちに自由の存在を失う。彼はその 本然の生活を営んでいないのである。彼は境遇の圧迫を受けている。 何物かの制圧を感じている。そしてついに自分の独立を失うに至るの である。 禅の目的といるところは、人の生命と、本来の不羈自由(ふきじゆう)と、 しかして特にあるがままの完全とである。換言すれば禅は内部よりの 生活を希(ねが)うのである。規範によって束縛されずに、各自がその 規範を創造することを欲する。これ禅が吾々(われわれ)に対して要望 するところの生活である。ゆうに禅は非論理的、否むしろ超論理的提唱 であるのである。 ○困難を伴う自我の開放|森鴎外「舞姫」にみる生の哲学 ○精神自由の再生|ルネサンス都市フィレンツェ |

|||

| トップに戻る | |||

| 物の見方に対して 新しき見地を獲得する |

|||

|

|||

| 金沢21世紀美術館 | |||

※禅学入門 鈴木大拙 講談社学術文庫 2004 悟り-新見地の発見- p111, p123 禅修行の目的は事物の観察に対する新見地を獲得することにある。 もし吾々が二元主義の法則に従って、論理的に考える習慣を持って いたならば、それを捨て去ることである。(p111) …それは物の見方に対して新しき見地を獲得することである。意識の 発生以来、吾々はある種の概念的な、または分析的な方法で、内的 並びに外的状況に応答するようになって来た。禅の訓練はこの基礎 工事を一挙に覆して全然新しい基礎の上に心全体の機構を立て直 さんとするのである。(p123) ○社会の転換期|視点が変わると見え方も変わる |

|||

| トップに戻る | |||

| 事実そのままに知る 純粋経験 |

|||

|

|||

| 石川県西田幾多郎記念哲学館|かほく市 | |||

※「善の研究」 西田幾多郎 1911年(明治44年) 第1編 純粋経験 第1章 純粋経験 経験するというのは事実其儘(そのまま)に知るの意である。全く自己の細工を 棄てて、事実に従うて知るのである。純粋というのは、普通に経験といっている 者もその実は何らかの思想を交えているから、毫(ごう)も思慮分別を加えない、 真に経験其儘(そのまま)の状態をいうのである。 たとえば、色を見、音を聞く刹那(せつな)、未だこれが外物の作用であるとか、 我がこれを感じているとかいうような考のないのみならず、この色、この音は何で あるという判断すら加わらない前をいうのである。それで純粋経験は直接経験と 同一である。自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主もなく客もない、知識 とその対象とが全く合一している。これが経験の最醇なる(さいじゅん⇒最もまじり けのない)者である。 ○善すなわち美|自己内対話によって培われる無私の精神 |

|||

| トップに戻る | |||

| すべての善の基礎となる 個人性の実現 |

|||

|

|||

| 西田幾多郎(にしだ きたろう、1870-1945年) 1943年頃 | |||

※「善の研究」 西田幾多郎 1911年(明治44年) 第3編 善 第12章 完全なる善行 善とは一言にていえば人格の実現である。これを内より見れば、真摯(しんし) なる要求の満足、即ち意識統一であって、その極は自他相忘れ、主客相没する という所に到らねばならぬ。外に現われたる事実として見れば、小は個人性の 発展より、進んで人類一般の統一的発達に到ってその頂点に達するのである。 ○善と悪を兼ね備える人間|善の基礎となる個人性の実現 ○私が私になってゆく|ハイデガー「存在と時間」 |

|||

| トップに戻る | |||

| 人も、猫も、犬も、それから熊も みんなおんなじけだもの |

|||

|

|||

| 泉鏡花記念館 | |||

※「化鳥」 泉鏡花 六 …人があるいて行く時、片足をあげた処は一本脚の鳥のようでおもしろい。 人の笑うのを見ると獣(けだもの)が大きな赤い口をあけたよと思っておもし ろい。みいちゃんがものをいうと、おや小鳥が囀(さえず)るかとそう思って おかしいのだ。で、何でも、おもしろくッて、おかしくッて、吹出さずには居ら れない。 ○創造的生命力を生み出す愛|夏目漱石「吾輩は猫である」 |

|||

| トップに戻る | |||

| 豊かな社会になるほど 不安は増大する |

|||

|

|||

| 建設中の北陸新幹線 金沢(石川県)-敦賀(福井県)間は2022年度に開業予定だそうです |

|||

※「ユング心理学と仏教」 河合隼雄, 河合俊雄(編) 岩波現代文庫 2010 現代人と宗教 豊かな社会の不安 p258-260 …世の中、進歩すればするほど悩みや不安は増大するのではないか。 それはどうしてであろうか。 たとえば、医学が進歩したおかげで、日本は相当な長寿国になった。 これはよいことには違いない。しかし、このことによって人間の苦しみは 少なくなっただろうか。むしろ、増大したのではないだろうか。昔はひた すら働いて定年退職。しばらくすると「お迎え」が来て、家族に感謝され つつあの世に旅立つことが出来た。それが、たとえば、60歳で退職し、 80歳まで生きるとなると、その本人にとっても、周囲の人にとっても悩 みは増える場合が多いだろう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 増え続ける山での遭難 直ぐに救助を依頼する |

|||

|

|||

| 別当出合登山口 | |||

※山で死んではいけない 山と溪谷社 2009 増え続ける遭難、なぜ? -山岳遭難統計にみる近年の傾向- 野村仁 p6 かつて山の遭難といえば、転・滑落(転落または滑落)、雪崩、 疲労凍死などが代表だった。どれも悲惨で暗いイメージをともなう。 これに対して、現代の山岳遭難を象徴する遭難原因は、「道迷い」、 「転倒」、「病気」である。 「道迷い」は警察庁の統計で使われている用語である。古いタイプ の登山者である筆者自身、「道迷い」で遭難するという事態が想像 しにくかった。登山とは、もともと道のはっきりしない山中に踏み込んで、 自分でルートを見出しながら登頂を目指す行為ではないか。 しかし、現代の登山者は、道に迷って明るいうちに下山できなくなると、 すぐに救助を依頼する。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 携帯電話の普及 「山岳遭難の増加」なのではなく、「通報件数の増加」 |

|||

|

|||

| 白山と大倉山避難小屋 | |||

※「山岳遭難」は25年間で3倍以上に。報道では分からない数字の裏事情。 森山憲一 2019/07/15 Number Web - スポーツ総合雑誌ナンバー https://number.bunshun.jp/articles/-/840008 …山岳遭難急増の理由は携帯電話にあると私は考えている。 総務省の統計によれば、携帯電話の普及率が増え始めるのは1996年 から。この年に1000万を超えた契約回線数は、2000年に5000万、2007年 に1億を超え、現在では普及率は100%を超えている。 一方、山岳遭難件数が目立って増え始めるのは1994年だ。それまでの 30年ほど、遭難件数はずっと年間500~700件程度で推移していたのだが、 94年に774件を記録。以降、右肩上がりに増え、2018年の2661件に至って いる。 携帯電話の登場以前、山で事故を起こしたときの連絡手段はほぼないと いってよかった。救助が必要なときは、仲間が近くの山小屋などに助けを 求めるか、下の町まで走って下りるかしかなかった。ひとりで登っているとき に事故を起こし、身動きができないようなケガを負ってしまったなら、他の登 山者が偶然通りかかるのを待つしかなかった。 ところが今は、登山者のほとんどは携帯電話を持ち、さらに、山中での携帯 電話の通話可能範囲も年々広がっている。警察や消防に電話すれば、早け れば1時間後には救助のヘリコプターがやってくる。25年前に比べれば圧倒的 な進歩だ。 山岳遭難統計というのは、警察庁が把握した事例のみを対象としている。 かつては、命にかかわるような大事故でないかぎり、登山者は救助に頼らず 自力で解決していた。というより、そうするしかなかった。現在なら救助を呼ん でいるような事故でも、だれに知られることなくひっそりと解決されていたもの がいくつもあった。 つまり、現在起こっている事態は、「山岳遭難増加」なのではなく、「通報件数 増加」。それが正しい理解の仕方であるはずなのだ。 しかし、こうした統計数字の裏にある事情を報道は説明してくれないため、 「過去最多」というインパクトのあるワードのみがひとり歩きしてしまう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 将来の見通しがあってこそ 人は安心して過ごせる |

|||

|

|||

| 金沢市卯辰山麓(うだつさんろく)伝統的建造物群保存地区 | |||

※「ユング心理学と仏教」 河合隼雄, 河合俊雄(編) 岩波現代文庫 2010 現代人と宗教 宗教の役割 p258-260 …人間の不安の源泉に「死」があるとも言える。人間は、自分が死すべき存在 であることを知っている。死んでしまえば何も残らない。無である。このとき、死 んだとしても自分が何らかの永続的な存在とわかっていることを知ると、安心 できるであろう。 …ここに宗教の大切なひとつの役割がある。それは人間に安心を与えてくれる。 今生きている生が有限のものではなく、何らかの意味で永続性をもつ。 …民俗学者の柳田国男は、自分の近所の人で、いつも落ち着いて人間ができ ていると感じさせる人があったので、その人に話しかけてみた。そして、その人 の安定した生き方の秘密を発見した。その人は自分は死ぬと「ご先祖様」にな ると確信していた。死んでも自分の霊は御先祖様の一員として迎えてもらえる。 それを子々孫々が祀ってくれる。柳田は、このように「遠い将来」のことについて 確かな見とおしを持っている人が、落ち着いた生活をしているのは当然のことと 思う。 |

|||

| トップに戻る | |||

| お墓に灯篭を供える風習 キリコ |

|||

|

|||

| 能登キリコ祭り|石崎奉燈祭(七尾市) | |||

キリコとは、古くから残っているお盆のお墓参りの時期の伝統的な風習です。 より正確には、木や紙でできた灯篭のような箱で、お墓参りの際には中にろう そくを立ててお墓の前に吊るします。 いわばお盆の時期のお墓参りの際に持ち運ぶ提灯に近いものと、考えて頂け ればわかりやすいでしょう。 特にキリコが重要な役割を果たすのが、お盆の最終日の送り盆の日に送り火 を焚く際です。 お寺でのお盆の法要(施餓鬼会)を終えた後で、墓地に吊るしてあるキリコ すべてに明かりをともすことで、死後の世界に帰っていくご先祖様の霊をお送り する意味があるとされています。 なお、お盆の時期が近付くと金沢市内のスーパーなどでもキリコが売り出される ようになります。 絵柄の入ったものも多く見られますが、金沢市がある石川県は浄土真宗が盛ん に信仰されている土地柄のためか念仏が記されたものが多いです。 ※金沢のお墓参りの文化「キリコ」とは?意味や由来について詳しく紹介 終活ねっとのお墓探し https://syukatsulabo.jp/grave/article/8034 |

|||

| トップに戻る | |||

| 異様な雰囲気、激しい太鼓が醸し出す迫力 御陣乗太鼓 |

|||

|

|||

| 御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)のパネル|輪島キリコ会館 | |||

能登半島、石川県輪島市名船町に伝わる「御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)」。 かつてこの地に上杉謙信が攻め込んだ際、地元民は夜叉(やしゃ)や幽霊の 面を作り、海藻の髪を振り乱す奇怪な怪物に扮し、太鼓を打ち鳴らしながら 奇襲をかけ恐怖心をあおり追い払ったという伝説に由来するそうです。 異様な姿での素早い動き、緩急をつけた太鼓さばきには、独特な迫力があり、 まさに悪鬼羅刹(あっきらせつ)のようです。 ○日本の伝統演劇|舞台芸術の根源的な魅力 ○日本人の音楽的アイデンティティ|新たな響きが奏でる未来 |

|||

| トップに戻る | |||

| 御陣乗太鼓 名舟大祭 2019 令和元年 奉納打ち 4K/60fps | |||

| トップに戻る | |||

| 日本海を望む棚田 白米千枚田(しろよねせんまいだ) |

|||

|

|||

| 石川県輪島市 | |||

日本海に面して、小さな田が重なり海岸まで続く絶景は、日本の棚田百選、 国指定文化財名勝に指定され、奥能登を代表する観光スポットとして親し まれています。 水田一面あたりの面積は約18平方メートルと狭小で約4ヘクタールの範囲 に1004枚の典型的な棚田風景が展開し、古くより「田植えしたのが九百九 十九枚あとの一枚蓑の下」「越中富山は田どころなれど能登は一枚千枚田」 等の古謡が唄い継がれています。 ※白米千枚田 ― 輪島市公式 ― 白米千枚田とは? |

|||

| トップに戻る | |||

| 急峻な山が海に直接迫る地形 海里山里の生活 |

|||

|

|||

| 輪島市大沢地区 | |||

急峻な山が日本海に直接迫る能登半島輪島市大沢町・上大沢町では、 海からの強い季節風から家々を守るため竹を組んで作られた「間垣 (まがき)」と呼ばれる垣根で集落を囲み、今日まで生活をしてきました。 間垣(まがき)は、ニガタケという細い竹を縦に差して組まれており、夏は 適度な日陰をつくり、冬は冷たい強風を防ぐとても機能的なものです。 山と海に囲まれた狭い平地に存在し、背後の山々に点在する棚田での 農業と前面に広がる豊かな海での漁業により人々が暮らす、半農半漁 の生活の中で間垣を用いた街並みは能登の里山里海の生活・生業を 知る上で欠くことができない文化的景観です。 ※輪島の文化的景観 大沢・上大沢の間垣集落景観 | 輪島市 ○食・農・里の新時代を迎えて ○大井埋立地にみる森里海のつながり|広い視野で捉え、できるところから |

|||

| トップに戻る | |||

| 地元民の台所だった 輪島の朝市 |

|||

|

|||

地元の人々が生産物を持ち寄って物々交換したのが始まりといわれる 輪島の朝市。通称「朝市通り」と呼ばれている約360mの商店街で毎朝 行われ、200以上の露店が立ち並び、たくさんのお客さんが訪れていま す。 かつては、地元の台所として多くの人から利用されていましたが、近年は 大手のスーパーが出来て、時間に拘束されることもなく買い物が出来る ようになったため、今では観光客の比率が多いそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| NHK連続ドラマ小説 「まれ」の舞台 |

|||

|

|||

| 「朝市食堂まいもん」のセット|輪島ドラマ記念館 | |||

輪島は、2015年春から秋にかけて放送されていたNHK朝の連続テレビドラマ 小説「まれ」の舞台だったそうです。輪島ドラマ記念館内には、「朝市食堂まい もん」のセットが展示されています。 「朝市食堂まいもん」は、希(まれ)のアルバイト先で、朝市通りから少し奥に 入ったところにある設定のお店です。倉庫だった場所を、朝市で使われていた ものを再利用して改装した店内は、朝市の雰囲気を漂わせた手作りあふれる お店で、希たちのたまり場でもあります。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 金沢市民の台所 近江町市場 |

|||

|

|||

金沢の食文化を支える『市民の台所』として親しまれている近江町市場。 狭い小路には約170の店が並び、新鮮な海の幸や地元産の野菜や果物 などが豊富に揃っていて、常にたくさんの観光客で賑わっています。日本 海で獲れた魚介を使った名物の海鮮丼は「ネタが大きくて、美味しい!」 と評判です。地元の食材を使ったご当地グルメを食べながら、お店の人 との会話を楽しむのも醍醐味です。 ※【公式】金沢の観光・旅行情報サイト|金沢旅物語より |

|||

| トップに戻る | |||

| 石川県のブランド蟹 加能ガニと香箱ガニ |

|||

|

|||

石川県内の漁協が2006年に統合され石川県漁協が発足したのを契機に、 命名された「加能(かのう)ガニ」は、加賀の「加」と能登の「能」を組み合わ せたものだそうです。 「加能ガニ」は一般的に雄ガニを指しているそうで、それに対して雌ガニは 「香箱(こうばこガニ)」と呼ばれるそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 魚が食べられなくなる日 減少している水産資源 |

|||

|

|||

| 海鮮丼と金澤おでん | |||

※「魚が食べられなくなる日」 勝川俊雄 小学館新書 2016 「はじめに」代えて p6-7 …マグロのような高位捕食者(食物連鎖ピラミッドの上位にいるもの)の量 は確実に少なくなっています。そして同時に、他の魚も徐々にスーパーや 居酒屋で見かけなくなったり、小ぶりになっていくということが起こります。 突然そうなるのではなく、今のやり方を続けていれば、真綿で首を絞めら れるようにゆっくりとゆっくりと、しかし、確実に進行していきます。もうすでに ゆっくりと首を絞められている最中なのです。 ピーク時には200万人とも言われていた漁業者は、今や17万人を切って います。跡継ぎのいない60歳以上が大半で、平均年齢は60.1歳(自営漁 業者、平成20年)です。 その上、魚が少なくなっています。カツオも日本近海では獲れなくなり、 2015年はサンマが不漁でした。マグロやウナギも絶滅危惧種になって しまいました。漁師もいない、魚もいないので、日本の漁獲量は減少の 一途をたどり、今は最盛期の4割以下にとどまっています。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 時代に合わなくなってきている 漁業システム |

|||

|

|||

※「魚が食べられなくなる日」 勝川俊雄 小学館新書 2016 第4章 破綻する水産政策 江戸時代から変わらない日本の漁業 日本の漁業が衰退したのは、漁業にまつわるルール、仕組みが時代に そぐわなくなってきたにもかかわらず、必要な修正をしてこなかったから です。(p120) …農協と漁業を比較すると、漁協のほうが格段に大きな権力を持っています。 漁業権という大きな公的権力を保っているにもかかわらず、その実施状況は 極めて不透明です。不透明な権力は、腐敗して、利権の温床になりやすいのが 世の常です。漁業権が適正に行使されていることが外部からも確認できるように、 漁業権の行使実態に関する情報公開を進める必要があります。(p122) |

|||

| トップに戻る | |||

| 物事を俯瞰し、構造的に捉えることが苦手な 日本人 |

|||

|

|||

| 海王丸パーク|富山県射水市(いみずし) | |||

※「魚が食べられなくなる日」 勝川俊雄 小学館新書 2016 第6章 魚食文化を守るためにできること 「変われない日本」が顕在化した漁業 …日本では漁業の改革が阻まれる構図が今も残っていて、いつまでもルールや システムが改善されないのです。漁業に関係する人たちは自分たちの立場で「こ れが日本の漁業を守ることになるのだ」との思いで仕事をしているのに、ルールや 仕組みが時代にそぐわないのでジリ貧に陥っています。 p178 日本人は与えられた枠組みのなかで、みんなが真面目にコツコツ頑張るという 点では非常に優れた国民なのですが、一方で、物事を俯瞰(ふかん)し、構造的な 問題を考えて自ら変化を起こすことは苦手です。 日本人の苦手な面が如実に顕在化してしまったのが、現状の日本の漁業です。 この問題を放置しておくと、さらに深刻化して自ら方向転換できない地点まで 行き着いてしまい、最後には外圧で意図しない方向へ転換しなければならなく なるでしょう。 p178-179 ○生命の跳躍|海洋を統合的に理解する ○海運が支える日本の豊かな暮らし |

|||

| トップに戻る | |||

| 江戸から明治へ 藩政の終焉と東京への転居 |

|||

|

|||

| 金沢城・兼六園ライトアップ|兼六園・徽軫灯籠(ことじとうろう) 金沢城・兼六園四季物語~夏の段~ |

|||

明治4年(1871)7月14日、廃藩置県の詔(みことのり⇒天皇が仰せになった 文章、天皇からの命令)が発せられました。藩知事は全て罷免(ひめん⇒ 職を解任)されて東京に居住(⇒領地切り離し)することが命じられました。 藩知事に代わり、政府が任命する府知事・県知事(のち県令)が各府県の 行政を行うこととなりました。藩は全て県となり、日本全国で、3府302県と なりました。 ※国立公文書館 ○日本の権力を表象してきた建造物|日本人の自我主張 |

|||

| トップに戻る | |||

| 前田家から陸軍の管轄へ 金沢城 |

|||

|

|||

| 金沢城・兼六園ライトアップ 玉泉院丸庭園(ぎょくせんいんまるていえん) |

|||

玉泉院丸庭園は、1634年、加賀藩三代藩主「前田利常」による作庭を 始まりとし、その後五代「綱紀」や十三代「斉泰」などの歴代の藩主に より手を加えられながら、廃藩時(明治4年)まで金沢城内玉泉院丸に 存在していた庭園。 1871年(明治4年)、金沢城は兵部省(後に陸軍省)の管轄となり、 旧陸軍第6旅団の司令部がおかれます。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 軍事都市として発展した 金沢 |

|||

|

|||

| 旧第九師団司令部庁舎 2020年10月に国立工芸館として開館 |

|||

※第九師団司令部と『軍都』金沢 ~東京国立近代美術館工芸館の魅力~」 2019.10 講師 本康宏史 先生 金沢星稜大学経済学部教授 市民公開講座「金沢学」 城下町金沢は、旧陸軍第九師団が1898(明治31)年に置かれたことをきっかけに、 「軍都」として発展しました。第九師団は日露戦争に向けた軍備拡張を目的とした 軍隊です。司令部が旧金沢城址に置かれ、軍用地は藩政期の有力武家が所有 する広い敷地を転用していました。城下町の骨格をそのまま利用し、軍事都市を 形成したといえます。また、農民などの反乱を抑える歩兵連隊が金沢には二つ置 かれていました。全国的に1都市1連帯が基本だったので、金沢が軍都として大き な役割を担っていたことを示しています。 商人にとって、軍隊の駐留は大きなビジネスチャンスです。広い意味の軍需産業が 盛んになり、経済が発展しました。具用の雨がっぱや軍服、地図を扱った書店、兵 隊や家族が利用する宿泊施設なとが尾張町界隈に多く設けられました。軍縮により、 金沢城内に駐留する歩兵第7連隊が移転した際には、地元住民が猛烈なキャンペ ーンを展開し、元に戻させたこともありました。 金沢に移転する国立工芸館(⇒東京国立近代美術館工芸館)は第九師団司令部 庁舎等を移築、改修して利用しています。開館した際には、軍部・金沢の歴史に 思いを巡らせながらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 ○基地と政府財政に依存してきた沖縄 |

|||

| トップに戻る | |||

| 前田家本郷邸のあった場所にできた 東京大学本郷キャンパス |

|||

|

|||

| 文京区 | |||

東京大学本郷キャンパスの地にかつて加賀藩の江戸屋敷があったことは、 多くの人に知られています。当時の遺構の多くは消滅してしまったそうです が、赤門(御守殿門、ごしゅでんもん)や三四郎池(行徳園心字池)にその面影 が残っています。 赤門は、加賀藩13代藩主前田斉泰(なりやす)が11代将軍徳川家斉(いえなり) の娘・溶姫(ようひめ)を正室に迎えた際に作られた門だそう。 当時、三位以上(⇒幕府承認の上で朝廷からもらう官位、前田斉泰は正三位権 中納言、後の明治17年に正二位)の大名が将軍家から妻を迎えた場合、その 居場所を御守殿(ごしゅでん)と称し、出入りする朱塗りの門を御守殿門と呼ん だそうです。 その後、明治維新を迎えた本郷邸は近隣の町屋から発した火災で大部分を 類焼します。明治4年には敷地の一部が文部省の用地となり、明治9年に東京 医学校が移転。 前田家本郷邸は、敷地が小さくなりながらも存続し続けますが、関東大震災後 の大正15年8月、大学キャンパス拡充のために、駒場と敷地交換をして本郷を 去ることになります。 ○より良い社会へ変えていく人たちを育てる|文教の府 文京区 |

|||

| トップに戻る | |||

| 本郷から駒場に移転した 前田邸 |

|||

|

|||

| 旧前田家本邸洋館|目黒区 | |||

明治17年、華族令発布により、前田家は侯爵の爵位を授与されて、百万石大名 の威信を保ったが、隣接して建てられた東京帝国大学の敷地拡張のため、本郷 の地も駒場の東京帝国大学農学部実習地4万坪と交換されることになった。 こうして、はからずも加賀百万石大名の子孫の屋敷が、目黒は駒場の地に出現 することとなった。 しかし、栄華も永くは続かなかった。昭和16年に第2次世界大戦が勃発すると、 翌年には、ボルネオ方面軍司令官として従軍中の前田利為(まえだとしなり、 前田家16代当主)侯が、不慮の死を遂げてしまったのだ。夫人をはじめ一家は 他へ移り、戦局がますます厳しくなる中で、昭和19年、邸内の一部を譲り受け、 中島飛行機の本社が疎開してきた。 そして、終戦。前田邸は、昭和20年9月、連合軍に接収され、第5空軍司令官 ホワイトヘッドの官邸となり、続いて26年4月からは、極東総司令官リッジウェイ の官邸として使用された。その後、富士産業(旧中島飛行機)の手を経て、 昭和31年に和館及び一部の土地が国の所有となり、翌年、ようやく接収が解除 となったのである。 ※歴史を訪ねて 旧前田家本邸:目黒区公式ホームページ |

|||

| トップに戻る | |||

| 前田家の鎌倉別邸 相模湾を望む長楽山荘 |

|||

|

|||

| 鎌倉文学館|神奈川県鎌倉市 | |||

相模湾を一望する長谷の高台に建つ鎌倉文学館。 広大な敷地はかつて前田家第15代当主の前田利嗣(まえだとしつぐ)氏が 土地を手に入れ、和風建築の館を建てたことにはじまります。 この館は明治25年、「涛(なみ)」を「聴」く「聴涛山荘」と命名されました。 明治43年、「聴涛山荘」は類焼により焼失し、洋風に再建されます。 大正12年、関東大震災で倒壊し、後に建て直されます。新しい別邸は、 鎌倉時代、長楽寺があったことから「長楽山荘」と名付けられました。 さらに、第16代当主の前田利為氏が改築し、昭和11年、今に残る洋館 が完成します。 ※鎌倉文学館 案内文より |

|||

| トップに戻る | |||

| 西田幾多郎が愛した 鎌倉 |

|||

|

|||

| 西田幾多郎の終焉の地となった寸心荘 学習院・西田幾多郎博士記念館(寸心荘)|鎌倉市 |

|||

私は海を愛する、何か無限なものが働いているように思うのである。 「鎌倉雑詠」 西田幾多郎は京都大学を定年退官後、鎌倉にもう一つ家を持ち、季節によって 京都と鎌倉を行き来する生活となりました。終焉の地となった鎌倉の家は、 「学習院西田幾多郎博士記念館(寸心荘)」として現在も保存・公開されています。 ※「西田幾多郎が愛した鎌倉」 2017.09開催 パンフレットより 主催 石川県西田幾多郎記念哲学館 共催 鎌倉女子大学、学校法人学習院 |

|||

| トップに戻る | |||

| 鈴木大拙が愛した 鎌倉 |

|||

|

|||

| 鈴木大拙・西田幾多郎のお墓がある東慶寺 | |||

東洋思想を英文で海外に紹介し、東西の交流に貢献した仏教学者、 鈴木大拙(すずきだいせつ、本名は貞太郎(ていたろう))。 「大拙」という名は、臨済宗円覚寺派管長・建長寺派管長・東慶寺住職 を務めた釈宗演(しゃく-そうえん)老師から授かった居士号(こじごう⇒ 在家信者に与えられる名)だそうです。 東慶寺の裏山には、鈴木大拙らによって設立された仏教研究施設 「松が岡文庫」があるそうです。 ○花を忘れまい|北条時宗が開いた北鎌倉の座禅道場 円覚寺 |

|||

| トップに戻る | |||

| 参 考 情 報 | |||

○【公式】金沢の観光・旅行情報サイト|金沢旅物語 ○文化財指定庭園 特別名勝 兼六園 ○尾山神社 ○石川県立歴史博物館 ○金沢百万石まつり ○輪島朝市【公式】輪島市朝市組合 ○白米千枚田 ― 輪島市公式 ― ○輪島キリコ会館 | WAJIMA KIRIKO ART MUSEUM ○御陣乗太鼓【オフィシャルサイト】 ○白山登山のポータルサイト:白山ベストガイド【財団法人白山観光協会】 ○近江町市場 - 金沢市民の台所としてもうすぐ300年の小売市場 ○プライドフィッシュ 公式サイト ○大本山總持寺祖院 ○【公式サイト】大本山永平寺ホームページ ○曹洞宗 曹洞禅ネット SOTOZEN-NET 公式ページ ○鈴木大拙館 ○公益財団法人 松ヶ岡文庫 鈴木大拙設立|Matsugaoka Bunko ○北鎌倉 松岡山東慶寺 ○石川県西田幾多郎記念哲学館 ○泉鏡花記念館 ○北陸鎮護の大社 白山本宮・加賀一ノ宮 白山比咩神社 ○環境省_白山国立公園 ○東尋坊 ○白峰観光協会 - 絹肌の湯と雪だるまの里 ○秋山郷 - 津南町観光協会公式サイト ○東京大学コレクションX 加賀殿再訪 東京大学本郷キャンパスの遺跡 ○東京大学総合研究博物館 The University Museum, The University of Tokyo ○公益財団法人前田育徳会 ○金沢市オープンデータポータル ○海王丸パーク|帆船海王丸を中心とした憩いのベイエリア ○1.800万点以上の高品質なフリー画像素材 - Pixabay ○Wikipedia ○古地図で楽しむ金沢 本康 宏史 風媒社 2017 茶屋町の変遷 人見 佐知子 pp.56-59 ○近代公娼制度の社会史的研究 人見佐知子 日本経済新聞社 2015 〇正法眼蔵〈全4巻〉 道元(著). 水野弥穂子 岩波文庫 1990 ○道元 正法眼蔵―わからないことがわかるということが悟り ひろ さちや NHK「100分de名著」ブックス 2018 ○正法眼蔵入門 森本和夫 朝日選書 (290) 1985 ○道元―自己・時間・世界はどのように成立するのか 頼住光子 シリーズ・哲学のエッセンス NHK出版 2005 〇息身佛(そくしんぶつ) ただ、息をする。ただ、生きる。 板橋興宗 角川SSC新書 2011 ○新版 禅とは何か 鈴木大拙 角川ソフィア文庫 2008 ○禅学入門 鈴木大拙 講談社学術文庫 2004 ○鈴木大拙 松ヶ岡文庫 (編集) 道の手帖 2006 ○ユング心理学と仏教 河合隼雄, 河合俊雄(編) 岩波現代文庫 2010 ○幻想の未来/文化への不満 フロイト、 中山元 光文社古典新訳文庫 2013 〇魚が食べられなくなる日 勝川俊雄 小学館新書 2016 ○山で死んではいけない 山と溪谷社 2009 ○夫婦の一日 遠藤周作 新潮文庫 平成12年 ○日本人にとって山とは何か―自然と人間、神と仏― 鈴木正崇 慶応義塾大学名誉教授 ヒマラヤ学誌 No.20, 54-62, 2019 ○絵本 化鳥 泉鏡花, 中川学 (イラスト) 2012 ○芸者と遊び 日本的サロン文化の盛衰 田中優子 角川ソフィア文庫 2016 ○山に生きる人びと 宮本常一 河出文庫 2011 ○民俗のふるさと 宮本常一 河出文庫 2012 ○生きていく民俗 生業の推移 宮本常一 河出文庫 2012 ○牛を屠る 佐川光晴 双葉文庫 2014 ○金沢を歩く 山出保 岩波新書 2014 |

|||

| トップに戻る | |||

Copyright (C) 2020 MOON WATER All rights reserved