|

本物の作品で日本の文化史がたどれる 東京国立博物館 日本で最も長い歴史をもつ博物館 |

|

|||

| | 東京国立博物館 | 湯島聖堂 | ウィーン万博 | 展示室へ | 日本美術の流れ | 秋冬山水図 | | 楼閣山水図 | 松林図屏風 | 花下遊楽図屏風 | 福岡一門字助真 | 黒田清輝 | 本館の休憩室 | | 庭園 | 御衣黄 | 憩いの空間への入口 | 春草廬 | 転合庵 | 六窓庵 | 応挙館 | 九条館 | | 表慶館 | 平成館 | 土偶 | 東洋館 | 法隆寺宝物館 | 竜首水瓶 | 海磯鏡 | 灌頂幡 | | 鵲尾形柄香炉 | 細字法華経 | 七弦琴 | 釈迦が誕生する瞬間 | 黒門 | 鬼瓦 | 旧十輪院宝蔵 | | 黒田記念館 | 多くの観覧者 | ミュージアムレストラン | 上野恩賜公園 | 野口英世博士像 | | 東京スカイツリー | 参考情報 | |

|||||

| 日本初の博物館 | |||

| 帝冠様式建築の本館(重要文化財) | |||

東京国立博物館は、今から約140年前の明治5年に創立された 日本で最も長い歴史をもつ博物館だそうです。 敷地内には、 本館、東洋館、平成館、表慶館、法隆寺宝物館、黒田記念館の他、 資料館、レストラン、ミュージアムショップや5つの茶室を有する庭園 などがあるそうです。 ○日本で最初の公立近代美術館 神奈川県立近代美術館 ○日本で初めての私立西洋近代美術館 大原美術館 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| 日本最初の博覧会が行われたという 湯島聖堂 |

|||

JR御茶ノ水駅からほど近い場所にある湯島聖堂。 徳川五代将軍綱吉は儒学の振興を図るため創建されたそうです。 東京国立博物館は、1872年(明治5年)に湯島聖堂の大成殿で行われた 文部省博物館が開催した博覧会が始まりだそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 名古屋城「金のシャチホコ」を出展したという ウィーン万博 |

|||

| ウィーン万博日本品陳列所 『澳国博覧会参同記要』 田中芳男・平山成信 | |||

湯島聖堂で行われた博覧会は、翌年1873年(明治6年)、 ウィーンで開催される万国博覧会への出品物の収集とともに行われたそう。 ウィーン万博では、書画や武具、楽器などが展示された中、 目玉は尾張徳川家から皇室に献納されたという 名古屋城天守閣の「金の鯱」だったそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 日本を中心とした東洋の歴史を垣間見る 展示室へ |

|||

| 本館正面にある階段 | |||

本館正面入口にある重厚な階段。 日本を中心とした広く東洋諸地域にわたる美術と考古に触れ、 東洋の歴史を垣間見ることができます。 ○日本唯一のネオ・バロック様式 迎賓館赤坂離宮 |

|||

|

|

||

| トップに戻る | |||

| 本物の作品で日本の文化史がたどれる 日本美術の流れ |

|||

本館2階には、縄文時代から江戸時代まで、 本物の作品で日本の文化史がたどれる「日本美術の流れ」があります。 ○様々な「美」に触れて |

|||

| トップに戻る | |||

| 雪舟の 秋冬山水図 |

|||

| 秋冬山水図のうち冬景 雪舟 室町時代 (国宝) | |||

室町時代に活動した水墨画家・禅僧といわれる雪舟。 秋冬山水図には、「秋景」と「冬景」があるそう。 「冬景」では、雪におおわれた断崖が中央にそびえ、 舟から降りた人物が楼閣に向かって歩んでいるのがわかります。 ○深く、恐ろしく真実を語るものであれ オーギュスト・ロダン |

|||

| トップに戻る | |||

| 江戸時代を代表す池大雅 楼閣山水図 |

|||

| 楼閣山水図 左隻 (国宝) | |||

江戸時代を代表する池大雅は、 日本南画の大成者として与謝蕪村と並び称され、 また書家としての名声も高かったそうです。 屏風はむかって右隻に岳陽楼を、 左隻に酔翁亭を中心とした山水が描かれているそう。 ○時の風に触れて、時の風に乗って |

|||

| トップに戻る | |||

| 近代水墨画の最高傑作といわれる 松林図屏風 |

|||

| 国宝 | |||

安土桃山時代を代表する絵師といわれる長谷川等伯(1539年 -1610年)。 靄に包まれて見え隠れする松林のなにげない風情を、 禅の境地とも,わびの境地とも受けとれる 閑静で奥深い表現がなされているそうです。 ○山水画から抜け出た風景 桂林 |

|||

| トップに戻る | |||

| 賑やかな音曲が聞こえてきそうな 花下遊楽図屏風 |

|||

| 国宝 狩野長信筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館 | |||

満開の花の下で男装の女たちが踊っています。 にぎやかな音曲や人々の笑い声も聞こえてくるような生命感あふれる画面です。 ○花下遊楽図屏風(かかゆうらくずびょうぶ) ○新たな息吹に包まれる、桜舞う頃 |

|||

|

|

|

|

| 左隻 | 右隻 | ||

| トップに戻る | |||

| 徳川家康に献じられた 太刀 福岡一門字助真 |

|||

| 国宝 | |||

鎌倉時代中期、 備前鍛冶一文字派は非常に華やかな丁子刃の作風を示し、 吉房・則房・助真などか代表工だそう。 この太刀は、加藤清正が徳川家康に献じ、 家康の没後、日光東照宮に納められたそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

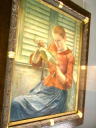

| 涼しげな風情が漂う 湖畔 |

|||

| 黒田清輝 湖畔 | |||

黒田清輝は、 明治から大正にかけて活躍した日本洋画界の重鎮だそうです。 作品は、箱根芦ノ湖で描かれたという「湖畔」。 うちわをもつ女性が涼しげです。 ○高原リゾートならではの美しい風景 芦ノ湖 |

|||

|

|

||

| 湖畔 | 読書 | ||

| トップに戻る | |||

| 庭園を見渡す本館1階の 休憩室 |

|||

広い展示室に膨大な展示物がある東京国立博物館。 観ていると結構疲れます。 そんな時は、 本館1階の北側にある庭園が見渡せる休憩室で休むのも良いです。 |

|||

|

|

|

|

| 壁の模様 | |||

| トップに戻る | |||

| 四季折々の花や紅葉に彩られる 庭園 |

|||

庭園は春の桜の季節と秋の紅葉の季節には、 一般に開放されるそうです。 庭園は、かつてあった動植物の研究部門「天産部」の名残で、 珍しい樹木や野草が植えられているそうです。 ○アール・デコ様式を現在に伝える庭園美術館 |

|||

|

|

||

| トップに戻る | |||

| 薄緑の神秘的な桜 御衣黄 |

|||

薄緑色の神秘的な花を咲かせる御衣黄(ぎょいこう)。 法隆寺宝物館と旧十輪院宝蔵のそばにあります。 ○新たな息吹に包まれる桜舞う頃 |

|||

| トップに戻る | |||

| 四季折々の花や紅葉に彩られる 憩いの空間への入口 |

|||

| 入口を入ると奥には庭園・茶室などがあります | |||

東京国立博物館の本館北側には、 四季折々の花や紅葉に彩られる庭園があります。 春の桜の季節と秋の紅葉の季節には一般に開放され、 自由に散策することができます。 庭園内には、 春草廬(しゅんそうろ)、転合庵(てんごうあん)、六窓庵(ろくそうあん)、 応挙館(おうきょかん)、九条館(くじょうかん)の5つの茶室があるそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 春草廬 | |||

春草廬(しゅんそうろ)は、江戸時代に、 河村瑞賢が摂津淀川改修工事の際に建てた休憩所だそう。 原三渓に よって横浜の三渓園に移され、 その後、松永安左エ門(耳庵)の柳瀬荘内への移築を経たそうです。 ○原三溪によって造られた美しい庭園、三溪園 ○現在の電力体制の礎を築いた松永安左エ門、終の棲家 |

|||

|

|

||

| トップに戻る | |||

| 小堀遠州が建てたという 転合庵 |

|||

転合庵(てんごうあん)は、 小堀遠州が、京都伏見の六地蔵に建てたものだそう。 ○安田善助氏の茶室 松滴庵 ○静寂な竹林を通り抜け人との心を通わせる茶苑へ |

|||

|

|

|

|

| 苔 | |||

| トップに戻る | |||

| 大和の三茶室といわれたという 六窓庵 |

|||

奈良・興福寺慈眼院(じげんいん)に建てられたという 六窓庵(ろくそうあん)。 奈良国立博物館に移された八窓庵、 東大寺塔頭四聖房の隠岐録(おきろく)とともに 大和の三茶室といわれたそうです。 ○小堀遠州作といわれる蓮が美しい庭園、記主庭園 ○今上天皇の茶会のために建てられたという和楽庵 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| 応挙館 | |||

尾張国の天台宗寺院、明眼院の書院とし建てられたという応挙館。 後に東京品川の益田孝(鈍翁)邸内に移築されたそう。 ○安田善助氏の茶室 松滴庵 ○茶室如庵があったという神奈川県立大磯城山公園 |

|||

| トップに戻る | |||

| 京都御所にあったという 九条館 |

|||

九条館は、もとは京都御所内の九条邸にあったものだそうです。 ○京都御所の桜 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| 大正天皇のご成婚を記念して建てられた 表慶館 |

|||

| 重要文化財 | |||

明治33年(1900)、 皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して計画され、 明治42年に開館したそう。 表慶館は、日本ではじめての本格的な美術館だそうです。 ○大正天皇が崩御されたという葉山御用邸 ○大正天皇ご静養のために建造されたという沼津御用邸記念公園 |

|||

| トップに戻る | |||

| 教科書でみた作品に出会う 平成館 |

|||

皇太子殿下のご成婚を記念し、平成11年(1999)に開館したという平成館。 1階の考古展示室では、 縄文時代の火焔土器や、弥生時代の銅鐸、古墳時代の埴輪など 教科書で見たことのある作品に出会えます。 また、街や駅で見かける特別展のポスターは、 平成館の2階で開催されていることが多いです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 縄文時代へ旅に出よう | |||

| 遮光器土偶 重要文化財 縄文時代晩期 | |||

約13,000年前から1万年ほど続いたという縄文時代。 その多くは女性をイメージした形が多いそうです。 土偶には、新たな生命の誕生、多産や再生といった、 当時の人々の祈りや願いが託されていたと考えられているそうです。 写真の土偶は、 青森県つがる市木造亀ヶ岡で出土した縄文時代晩期の土偶といわれています。 この土偶は、眼鏡をかけているように大きく表現された目に特徴があり、 北方民族のイヌイットが雪中の光除けに着用した「遮光器」に似ていることから 「遮光器土偶」と呼ばれ、東北地方の晩期土偶の特色となっているそう。 ○遮光器土偶をモチーフにした木造駅 |

|||

|

|

|

|

| 遮光器土偶 | 埴輪踊る人々 | みみずく土偶 | ヤマネコ土偶 |

| トップに戻る | |||

| アジアギャラリーとも呼ばれる 東洋館 |

|||

| 2012年現在、耐震工事の為、閉館中 | |||

中国、朝鮮半島をはじめ、東南アジア、インド、エジプトなどの美術品を 展示している東洋館。 アジアギャラリーとも呼ばれているそうです。 ○朝鮮王朝 景福宮内にある国立民族博物館 ○中華民国 故宮博物院の美術 ○香港の歴史を伝える香港歴史博物館 ○古都長安の文化を伝える陝西歴史博物館 |

|||

| トップに戻る | |||

| 緑に囲まれた明るい外観と静寂な展示室 法隆寺宝物館 |

|||

法隆寺宝物館は、明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室に献納され、 戦後国に移管された宝物300件あまりを収蔵・展示しているそうです。 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| ペガサスが描かれた 竜首水瓶 |

|||

| 国宝 飛鳥時代 7世紀 | |||

このような長い首と下にふくらむ胴に把手を取り付けた器形は、 ササン朝ペルシャに源流をもち、一般に「胡瓶(こへい)」と呼ばれるそうです。 胴部には、 向かい合う2組の有翼の天馬(ペガサス)4頭を描かれています。 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| 光明皇后が法隆寺に奉納したという 海磯鏡 |

|||

| 国宝 唐または奈良時代・8世紀 | |||

海磯鏡(かいききょう)は、 光明皇后が天平8年(736)2月22日の聖徳太子の忌日に法隆寺に奉納したものだそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 仏の弟子であることしを証する 灌頂幡 |

|||

| かんじょうばん 国宝 飛鳥時代 7世紀 | |||

幡(ばん)は寺院の堂の内外を飾る荘厳具(しょうごんぐ)の一つだそう。 灌頂(かんじょう)は、 頭に水を注ぎ、仏の弟子としてある位に昇ったことを証する儀式を指すそうです。 |

|||

|

|

|

|

| トップに戻る | |||

| 聖徳太子の師、慧慈法師が用いたと伝わる 鵲尾形柄香炉 |

|||

| じゃくびがたえごうろ 国宝 飛鳥時代・7世紀 | |||

香炉は、法会の際に僧侶が手に持って香を献じるための仏具だそうです。 法隆寺では、この香炉が 聖徳太子の仏教の師とされる慧慈法師が用いたものと伝えているそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 細かい字で法華経を模写したという 細字法華経 |

|||

| 国宝 唐時代・長寿3年(694) | |||

中国・魏晋南北時代の鳩摩羅什(くまらじゅう 344-413)が、 406年に訳した法華経を、唐時代の694年に李元恵(りげんけい)が 書写したものであるそうです。 唐代の書写年代の判明すること、 細字で法華経全巻を1部に写したものとして貴重なものだそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 製作年代と製作地がわかる 最古の七弦琴 |

|||

| 国宝 唐時代・開元12年(724) | |||

中国で製作され、奈良時代に伝来したという七弦琴。 製作年代と製作地がわかる最古の七弦琴だそうです。 |

|||

|

|

||

| トップに戻る | |||

| 釈迦が誕生する瞬間 摩耶夫人及び天人像 |

|||

| 重要文化財 飛鳥時代・7世紀 | |||

お釈迦様のお母さんである摩耶夫人から、 釈迦が生まれた瞬間が表されている「摩耶夫人及び天人像」。 釈迦の母摩耶夫人は故郷へ帰る途中に侍者とともに立ち寄ったルンビニー園で、 花咲く無憂樹の枝を手折ろうとした時に 夫人の右腋下(みぎえきか:右のわきの下)から釈迦が誕生したそうです。 ○マリアにイエスを身ごもることを告げた場面「受胎告知」 ○海から誕生した場面を描いた「ヴィーナスの誕生」 |

|||

|

|

||

| トップに戻る | |||

| 鳥取藩池田家江戸上屋敷の正門 黒門 |

|||

| 重要文化財 | |||

黒門(旧因州池田屋敷表門)は、旧丸の内大名小路(現在の丸の内3丁目) にあった鳥取藩池田家江戸上屋敷の正門だったそう。 ○丸の内の名所の一つ、新丸ビル |

|||

| トップに戻る | |||

| 黒田家の江戸屋敷 鬼瓦 |

|||

黒田家の江戸屋敷鬼瓦は、 千代田区霞が関にあった筑前福岡藩黒田家の江戸屋敷の鬼瓦だそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 旧十輪院宝蔵 | |||

| きゅうじゅうりんいんほうぞう 重要文化財 | |||

奈良・元興寺の別院、十輪院にあったという経蔵。 ここには、大般若経(だいはんにゃきょう)が納められていたそうです。 大般若経は全部で600巻あるそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 黒田記念館 | |||

黒田記念館は、洋画家黒田清輝(1866~1924)の遺産と作品が 国に寄贈されたことが契機となって建てられた施設だそうです。 黒田清輝の油彩画、素描等が公開されています。 ○黒田記念館に隣接する日本唯一の国立の児童書専門図書館 |

|||

| トップに戻る | |||

| 多くの観覧者が訪れる 博物館 |

|||

| 入館待ちの長い行列 | |||

特別展には、多くの観覧者が訪れます。 右奥に見える平成館まで長蛇の列となっており、 やっと平成館まで近づいてきたと思ったら、平成館の前でさらに蛇行していました。 ○東京国立博物館に近接する東京芸術大学 |

|||

| トップに戻る | |||

| ホテルオークラ レストラン ゆりの木 |

|||

東洋館別棟1階にある「ホテルオークラレストラン ゆりの木」。 和食・洋食・中華のほかにデザートも豊富に取り揃えています。 また、法隆寺宝物館1階には、 「ホテルオークラ ガーデンテラス」があります。 ○ホテル御三家の一つといわれるホテルオークラ ○鑑賞の余韻にひたりながらゆったり寛ぐミュージアム・レストラン |

|||

| トップに戻る | |||

| 上野恩賜公園の桜並木から見た 東京国立博物館 |

|||

毎年、桜の時期にはたくさんの見物客で賑わう上野恩賜公園。 桜並木を抜け真正面に東京国立博物館があります。 ○文化の森 上野恩賜公園 ○銀座から日比谷・新橋・汐留・浜松町・田町の東京ウォーターフロントを訪ねて |

|||

| トップに戻る | |||

| 日本を代表する細菌学者 野口英世博士像 |

|||

| 上野恩賜公園 | |||

東京国立博物館に隣接する、上野恩賜公園にある野口英世博士像。 野口英世博士は、黄熱病や梅毒等の研究で知られ、 日本を代表する細菌学者だそう。 医学研究に生涯を捧げ、人類に大きな貢献をしたそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 上野から見た 東京スカイツリー |

|||

開業が目前にせまった東京スカイツリー。 上野からだとやはり近くに見えますね。 ○西新宿の高層ビル群から見た東京スカイツリー ○浅草・花やしき越しに見る東京スカイツリー ○川崎からみた東京スカイツリー |

|||

| トップに戻る | |||

Copyright (C) 2012 MOON WATER All rights reserved