|

明日への架け橋 新しい芸術 アール・ヌーヴォーの時代 |

|

|

| | 新たな芸術 | 産業革命 | 蒸気機関 | ヴィクトール・オルタ | エミール・ガレ | | ルネ・ラリック | ミュシャ | ジスモンダ | 女神サラ | 夢想 | 四季 | モラヴィアの祈り | | ヤロスラヴァ | パリ万博 | チェコ民族復興運動 | スラヴ叙事詩 | わが祖国 | | 他国の理解し祖国を愛する | 明日への架け橋 | プラハ国立美術館 | アール・デコ | 参考情報 | |

|||

| 豊かな装飾美 新しい芸術 |

|||

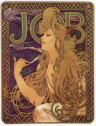

| JOB 1896 Alfons Maria Mucha | |||

「新しい(Nouveau)芸術(Art)」という言葉であるアール・ヌーヴォー(仏: Art Nouveau)。 産業革命後の機械主義に反発し、 人間の感性を復活させようとした取組みだったといいます。 絵画は、アール・ヌーヴォーを代表するデザイナー、 アルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha)の「JOB」。 タバコ巻紙の製品「JOB」の宣伝ポスターだったそう。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 明日に架ける橋|サイモン&ガーファンクル Bridge over troubled water|Simon and Garfunkel |

|||

| トップに戻る | |||

| 木綿から始まったという 産業革命 |

|||

| リチャード・アークライトが発明したという水力紡績機 | |||

18世紀後半から19世紀にかけて起こったという産業革命。 経済の中心が農業から工業に移り、 それにつれて人々の働き方や暮らし方も変わったといいます。 その産業革命の始まりは木綿製品だったそう。 それまで木綿は職人が一本ずつ紡いでたそうですが、 ジェニー紡績機が発明され、一度に何本もの糸を紡ぎ 出せるようになったといいます。 その後、アークライトが水力を活用して紡績を行う発明をしたことで、 川の側に工場が建てられ、数百人の労働者を雇って 大量生産が行われるようになったそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 生産力を飛躍的に高めた 蒸気機関 |

|||

| リバプール・マンチェスター鉄道 開業記念列車 | |||

技術革新の中で、生産力を飛躍的に高める要因となったのは、 何より「蒸気機関」だったといいます。 ジェームズ・ワットによる蒸気機関の改良を経て、1825年には 世界初の蒸気機関車による公共鉄道「ストックトン・ダーリントン鉄道」が開業、 その5年後の1830年、「リバプール・マンチェスター鉄道」が開業し、 本格的な旅客向け鉄道の時代の幕開けを迎えたそうです。 鉄道網の発達により、工場建設地は川沿いに限定されなくなり、 イギリス各地に新しい工業都市が誕生。 鉄道の普及により、 機関車製造の為の鉄鋼業、石炭採掘業なども発展したそうです。 ○新橋−横浜間をつないだ日本初の鉄道 |

|||

| トップに戻る | |||

| 建築に受け入れられた アール・ヌーヴォー |

|||

| タッセル邸 ヴィクトール・オルタ ブリュッセル 世界遺産 | |||

アール・ヌーヴォーは、植物や動物、昆虫などをモチーフとした 自由な曲線による装飾が特徴だそうです。 アール・ヌーヴォーを建築に取り込んだ最初の人物といわれる ベルギーのヴィクトール・オルタ(Victor Horta)。 大学教授だったタッセル氏の邸宅として、オルタが建築した建物は、 「人類の創造的才能を表現する傑作」などの理由で世界遺産に登録されているそう。 ○多くの人々に受け入れられ甦る 興福寺中金堂 |

|||

| トップに戻る | |||

| 工芸に受け入れられた アール・ヌーヴォー |

|||

| 花瓶 エミール・ガレ パリ市立プティ・パレ美術館 | |||

アール・ヌーヴォーを代表するというフランスのガラス工芸家、 シャルル・マルタン・エミール・ガレ(Charles Martin Emile Galle)。 花々や生き物をモチーフに生命力溢れる作品を残したといいます。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 装飾品に受け入れられた アール・ヌーヴォー |

|||

| トンボの精 ルネ・ラリック グルペキアン美術館 ポルトガル リスボン | |||

アール・ヌーヴォーからアール・デコ時代を過ごしたという 装飾デザイナー、ルネ・ラリック。 40代まではジュエリー製作で活躍したのち、 人生の後半はガラス作品の製作に情熱を注いだといいます。 写真のコサージュ「トンボの精」は、 ルネラリックが名声を得た1900年パリ万博に出品された作品だそうです。 ○箱根仙石原にあるラリック美術館 |

|||

| トップに戻る | |||

| 絵画に受け入れられた アールヌーヴォー |

|||

| アルフォンス・マリア・ミュシャ 1860年-1939年 | |||

オーストリア帝国領モラヴィアのイヴァンチツェ(現チェコ)に 生まれたというアルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha)。 美人画と花鳥画を合わせたような華やかなリトグラフには、 目に見える外面的な美しさと、内面的な美しさの調和が表現されているといいます。 ○内面の美が備わった花 芍薬 ○飾らない美しさ 透かし百合 |

|||

| トップに戻る | |||

| 一躍名声を得た ジスモンダ |

|||

| GISMONDA 1894 Alfons Maria Mucha | |||

1894年、友人の代わりに印刷所で働いていたというミュシャに、 古代アテネを舞台とした恋愛劇「ジスモンダ」のポスター製作が舞い込んできます。 絵に描かれているヒロインは誇り高き王妃ジスモンダ。 彼女が手にしているのは芝居のクライマックスシーンを 象徴するシェロ(棕櫚)(ナツメヤシ)の葉。 キリストの受難週が始まるエルサレム入城の日 (棕櫚の日曜・棕櫚の主日:Palm Sunday)、 ジスモンダはシェロの葉を手に行列に加わろうとしているところだそう。 棕櫚の日曜は、復活祭(Easter Sunday)の一週間前の日曜にあたり、 シュロは死に対する永遠の生命の勝利を象徴するといいます。 主演は「女神サラ」と呼ばれたパリの人気女優、サラ・ベルナール。 絵の背景には「ジスモンダ」のタイトルとともに、 サラ・ベルーナルの名前、劇場のルネサンス座が描かれています。 パリの街頭に張り出されたポスターは大評判となり、 人気ポスター画家として名声を得たといいます。 ○自分の中にその存在を認める|オペラ「ドン・カルロ」にみる人間観 ○日本の伝統演劇|舞台芸術の根源的な魅力 |

|||

| トップに戻る | |||

| ベル・エポックを象徴する女優 女神サラ |

|||

| 1844年 - 1923年 Felix Nadar | |||

女神と呼ばれた人気女優、サラ・ベルナール(Sarah Bernhardt) パリが繁栄した華やかな時代であるベル・エポックを象徴する女優だったといいます。 ○物質的繁栄に謳歌した時代の象徴 マリリン・モンロー ○楽しくかろやかなロココ時代を生きたポンパドゥール夫人 |

|||

| トップに戻る | |||

| 生きる上での自然の営み 夢 |

|||

| 夢想 1897 Alfons Maria Mucha | |||

「夢想」というタイトルがついた作品。 膝の上に乗せた画帳を開いた美しい女性は夢の中で何を思うのでしょう。 生きる上での自然の営みである夢。 古代ギリシヤのアスクレーピオス神殿で見られた「聖地での眠り」という営みでは、 病に見舞われた人々は、医神アクスレーピオスの神殿を訪れ、 斎戒沐浴(飲食や行動を慎み、水を浴びて心身を清めること)をして、 アバトンと呼ばれる寝所で眠りについたそう。 そして、やがて夢の中でアクスレーピオスに出会い癒されたそうです。 ○生きる上での自然の営み 「夢」 ○華麗なるコンチェルト|ベートーヴェン ピアノ協奏曲 全5曲 |

|||

| トップに戻る | |||

| ピアノ独奏曲「夢想」 クロード・ドビュッシー|Reverie - Claude Debussy | |||

| トップに戻る | |||

| 芽吹から命を輝かせ燃え 閉ざされたときに帰る |

|||

| 四季 1896 左から春・夏・秋・冬 Alfons Maria Mucha | |||

美しく若い女性をモチーフに春夏秋冬を表現した「四季」。 春には花が咲き始める中にさえずる小鳥、 夏には赤い大きなケシの花と水にひたす足、 秋には豊穣をあらわす葡萄、 冬には枝や足下に積もる雪が表されています。 人間は、芽を吹くよろこびのとき、花を咲かせ命輝くとき、実をつけて萌えるときを経て、 そしてまた新しい命をはぐくむ閉ざされたときへと帰っていくようです。 ○凝縮された尾瀬の季節 ○チューリップが彩る春の庭 |

|||

| トップに戻る | |||

| スラブ民族のこころ モラヴィアの祈り |

|||

| ミュシャが生まれたというイヴァチッシェ | |||

チェコ共和国の東に位置するモラヴィア地方。 9世紀から10世紀にかれてスラヴ民族の王国が築かれていたそう。 ミュシャはモラヴィア地方にあるイヴォンチッシェで生まれ、 モラヴィア地方の中心都市でありチェコ第二の都市でもある ブルーノで育ったといいます。 ○いにしえから今を生きる私たちへの伝言|時空を超える「奈良」 ○フェルメールの作品で訪れる「水の国」ネーデルランド |

|||

| トップに戻る | |||

| 家族を愛したミュシャ 娘ヤロスラヴァ |

|||

| ヤロスラヴァの肖像 1927-35 Alfons Maria Mucha | |||

ミュシャには1909年にニューヨークに生まれた娘のヤロスラヴァと 1915年に生まれた息子のジリの2人の子どもがいたそう。 ヤロスラヴァ(Jaroslava)という名前は、チェコの言葉で Jaro(春)のSlavnost(祝祭)を意味しているのだそうです。 ○春風、肌に心地よい季節 芽吹きの春 |

|||

| トップに戻る | |||

| アール・ヌーヴォーの興隆につながった パリ万博 |

|||

| 19世紀最大の万博だったという第5回パリ万博 1900 | |||

1900年にパリで開催された万博は19世紀を締めくくり、 20世紀への展望を示すパリ万博史上最大規模の博覧会だったそう。 ドイツやアメリカが重工業部門によって目覚ましい発展をとげていた 1890年代、フランス共和国政府の関心はテクノロジーから高級な 手工芸・装飾芸術へと方向転換したといいます。 国際競争においてフランスの優位を実現できるような万博を開催し、 フランス本来の特質とされる洗練された優美さを武器に ファッションや織物、装飾品、家具の分野を推進し、 これが後のアール・ヌーヴォーの興隆に繋がっていったそうです。 ミュシャはオーストリア政府の依頼でボスニア・ヘルツェゴヴィナ館の 内装を担当したといいますが、祖国がオーストリアの植民地政策に 苦しんでいる中、この仕事を請け負うことに矛盾に苦悩したといいます。 また、エミール・ガレ、ルネ・ラリックはこの万博で大きな成功を納めたそうです。 ○Art of PARIS ○日本最初の博覧会が行われたという湯島聖堂 |

|||

| トップに戻る | |||

| 衰退したアイデンティティを取り戻す チェコ民族復興運動 |

|||

| スラヴ叙事詩 原故郷のスラヴ民族 1912 Alfons Maria Mucha | |||

神聖ローマ帝国やオーストリア帝国、オーストリア・ハンガリー二重帝国、 ナチス・ドイツ、ソ連など、永きに亘り周辺から影響を受けてきたというチェコ。 ハプスブルク家の世襲属領となったチェコは、 信仰の自由の勅令が廃止され、プロテスタント系チェコ人が去ったとともに 大量のドイツ人が流入し、チェコのドイツ化が進んでいったといいます。 その結果、チェコ語とチェコ文化は急速に衰退していったそう。 18世紀、ハプスブルクは、ドイツ語を公用語にしようとした為、 衰退したチェコ文化とチェコ人のアイデンティティを取り戻そうと 学者、作家、芸術家、思想家などを中心にチェコ民族復興運動に つながっていったそうです。 ○ハプスブルク最後の皇妃 エリザベート ○政治経済を含めた社会構造を変えたルターの宗教改革 ○レコンキスタの終焉 イスラム王国の崩壊 |

|||

| トップに戻る | |||

| 橋を渡し お互いを良く知る |

|||

| スラヴ叙事詩 スラヴ賛歌 1926 Alfons Maria Mucha | |||

1910年、長きに及んだフランス滞在からチェコに戻ったミュシャ。 それから18年に渡り、スラヴ民族の歴史を描いた20枚に及ぶ連作 「スラヴ叙事詩」を製作したそう。 連作最後である20枚目の「スラブ賛歌」は、 1918年にオーストリア・ハンガリー二重帝国から独立を勝ち取った チェコ(当時はチェコスロバキア)が象徴されているといいます。 ミュシャは、スラヴ叙事詩に対してこう言い加えているそう。 「私の作品の目的は破壊することではない。 常に橋を建設し架ける、なぜならば私たち皆が、 全人類が親しくなるという希望を抱かねばならないからで、 お互いを良く知れば、それが容易になるのである。 」 ○混迷の中から新たな絆を紡ぐ ○新たな絆から夢が膨らむグローバル人材 |

|||

| トップに戻る | |||

| 他国を理解するとともに祖国を愛した ドヴォルザーク |

|||

チェコ出身の作曲家アントニン・レオポルト・ドヴォルザーク。 晩年にアメリカに渡り、ネイティブ・アメリカン音楽の影響を受けたとともに、 祖国ボヘミア(チェコ近辺の昔の呼び名)への想いを込めて書かれたのが 交響曲9番「新世界より」だそう。 「新世界」は、当時独立して100年ほどのアメリカを指しているそうです。 スラブ舞曲は、ボヘミアやスラブ地域の音楽が取り入れられた舞曲集。 全8曲からなる第一集作品46と第二集作品72があるそうです 元はピアノ練弾のために書かれたものが ドヴォルザーク自身によって管弦楽に編曲されたそうです。 ○「生きる力」を奏でるクラシック ○人と自然の共生|生きる力を研ぎ澄ます |

|||

| トップに戻る | |||

| スラヴ舞曲第1番ハ長調 アントニン・ドヴォルザーク Dvorak - Slavonic Dance op.46 No.1, C major |

|||

| トップに戻る | |||

| 民族を超えた普遍的な思い 自由と平和 |

|||

| チェコ国民楽派の創始者といわれるベドルジハ・スメタナ | |||

チェコ国民楽派の創始者といわれるベドルジハ・スメタナ(Bedrich Smetana)は、 ボヘミア北部でモラヴィアとの境界付近にあるリトミシュルで生まれたそう。 聴覚障害を患いながら作曲したというスメタナの代表作「わが祖国(Ma Vlast)」。 ミュシャのスラヴ叙事詩は「わが祖国」の影響を受けているそうです。 民族の自由と平和を求める闘いは、 民族を超えた誰もが願う普遍的な想いのようです。 ○第1曲 ヴィシェフラド プラハにあったヴィシュフラド城 吟遊詩人ミンストレルのハープで始まり、古の王国の栄枯盛衰を歌う ○第2曲 ヴルタヴァ 2つの源流が合わさり、森や村の祝祭を通り過ぎラベ川に注いでゆく ○第3曲 シャールカ チェコの伝説に登場するという勇女、シャールカ 男たちに対して復讐の誓う ○第4曲 .ボヘミアの森と草原から 収穫を喜ぶ農民の踊り、喜び ○第5曲 ターボル 15世紀フス戦争の英雄的な戦い ○第6曲 ブラニーク ボヘミアにあるブラーニク山 フス派の戦士が立ち上がり勝利を収める ○命から生まれた嘆き・希望・美しさ 世界の民族音楽 ○開放的で自由な街に、心地よい風が吹きぬける OPEN YOKOHAMA ○心躍る軽快なリズム アメリカ軽音楽の巨匠・ルロイ・アンダーソン |

|||

| トップに戻る | |||

| Smetana: Ma Vlast - Harnoncourt/RCO(2010Live) | |||

| トップに戻る | |||

| 明日への架け橋 春風にのってプラハ国際音楽祭 |

|||

| チェコの首都 プラハを流れるヴィルタヴァ川(独:モルダウ) | |||

毎年開催されているというプラハの春国際音楽祭。 1946年のスメタナの命日の前夜5月11日に 第1回の音楽祭が開催されて以来、2014年は69回を迎えるそうです。 以来、オープニングコンサートではスメタナ「我が祖国」、 フィナーレコンサートにドボルザークの交響曲が演奏されるのが 慣例となっているそうです。 ○人と人・人と自然との共存から未来を紡ぐ|Life is a Journey ○雄大な空の旅をする渡り鳥 ○スロバキアの首都 ブラチスラバ |

|||

| トップに戻る | |||

| スラヴ叙事詩 全20枚の連作を展示 |

|||

| プラハ国立美術館 ヴェレトゥルジュニー宮殿 | |||

プラハ国立美術館のヴェレトォルジュニー宮殿では、 ミュシャの「スラヴ叙事詩」全20枚が 2014年末までの予定で公開されているそうです。 ○「叙事詩」と「抒情詩」の絡み合いが驚異的な効果を生む浄瑠璃 |

|||

| トップに戻る | |||

| 中欧旅行 プラハ 〜 ミュシャの「スラブ叙事詩」 | |||

| トップに戻る | |||

| スピーディな時代へ アール・デコの幕開け |

|||

| アール・デコ建築の象徴というクライスラービル(NY) | |||

1920年代になると飛行機が飛び、汽船による観光旅行が盛んになり、 汽車や車はスピードをあげ、世の中はめまぐるしく動いた時代だったといいます。 有機的形態であったアール・ヌーヴォーは徐々に衰退し、 鋭角的・幾何学的・直線的な形態であるアール・デコと呼ばれる 装飾美術にかわっていったそう。 アール・デコとは、1925年の4月から11月にかけてパリで開催された 「現代装飾美術・産業美術国際博覧会 (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels modernes)」 の略称を由来とする名称だそうで、工芸・建築・絵画・ファッションなど あらゆる分野に影響をあたえたといいます。 ○アール・デコ様式を現在に伝える東京都庭園美術館 ○魔力を秘め、夢と現実が交錯するニューヨーク |

|||

| トップに戻る | |||

Copyright (C) 2013 MOON WATER All rights reserved