| 個性を出し合いともに暮らせる 「まち」 未来を拓くヒントが埋まっている「いちょう団地」 |

|||||

| | いちょう団地 | 24%を占める外国人 | 少子高齢化 | 高齢化の進展 | 少子化の進展 | 不安定雇用 | | 女性の立場にたって | 所得格差の要因 | 未来を拓くヒント | 異文化との共存 | 個性を出し合う | | 街への恩返し | 共生の絆 | 新たな連帯と共生の創造 | より良い社会へ | 参考情報 | |

|||||

| 異文化と共存する街 いちょう団地 |

|||

| 境川を挟んで左側は神奈川県大和市、右側は横浜市泉区 | |||

横浜市と大和市にまたがる神奈川県営いちょう団地。 高層住宅7棟、中層住宅72棟、3,600戸からなる大型団地は、 江の島に注ぐ境川を挟んで横浜市側に48棟、大和市側に31棟あるそう。 1971年に入居が開始され、当初は日本人だけだったそうですが、 1980年代にベトナム難民とその家族が入居し始めたのをきっかけに、 :現在では東南アジア、中国、南米など11ヶ国の人々が暮らしているといいます。 ○東海道五十三次 5番目の宿場町|生まれ変わる戸塚 ○川とともに育まれてきた人々の暮らし|相模湾 江の島に注ぐ境川 |

|||

| トップに戻る | |||

| 全体の24%を占める 外国人 |

|||

| 上から順に、日本語・カンボジア語・ベトナム語・中国語・ スペイン語・英語で表記されるバイク進入禁止の看板 |

|||

2014年現在、いちょう団地には2,544人の外国人が住み、 団地全体の24%にあたるといいます。 国別の人口順位は、中国人の989人を筆頭に、 ベトナム(744人)、韓国・朝鮮、カンボジア、フィリピンの順だそう。 東京23区と比較してみると、 23区全人口のうち外国人登録人口が占める割合は約4%、 アジア随一の歓楽街・歌舞伎町やコリアンタウン・大久保を 抱える東京都新宿区でも11%ほどだそうで、 いちょう団地の外国人比率の高さが伺えます。 ○空高くそびえる摩天楼|超高層ビル群 西新宿 ○SO HAPPY 大連|北方の良港と呼ばれる港街 ○混沌とした中に躍動感があふれるベトナム ○朝鮮王朝の王都 韓国ソウル ○神秘な遺跡・情熱のタンゴ 多様な文化が交差する南米 |

|||

| トップに戻る | |||

| 少子高齢化が進む いちょう団地 |

|||

| 2014年3月をもって閉校した「いちょう小学校」 | |||

2014年3月をもって閉校したという「横浜市立いちょう小学校」。 横浜市立飯田北小学校と統合し、飯田北いちょう小学校になったそう。 統合する約1年前、2013年5月時点での「いちょう小学校」の児童数は161人、 そのうち外国につながる子どもは122人で、全体の約75%だったといいます。 かつては、統合した2校を合わせて児童数3,000人を越えていたそうですが、 統合後は300人余りと1/10程に減少しているそうです。 日本人と外国人にわけた増減数に目を向けると、 日本人児童が急速に減る中、外国人児童の数は増加しているのだそう。 その一方、 いちょう団地の年齢構成は、30・40代が多かった1970年代から 40年あまりを経て、70歳以上の高齢者が多くなっているといいます。 ○絆よ再び|高齢化率38%を超える大型団地が示唆するもの |

|||

| トップに戻る | |||

| 高齢化の進展 これから3千万人の同胞を失う日本 |

|||

|

|||

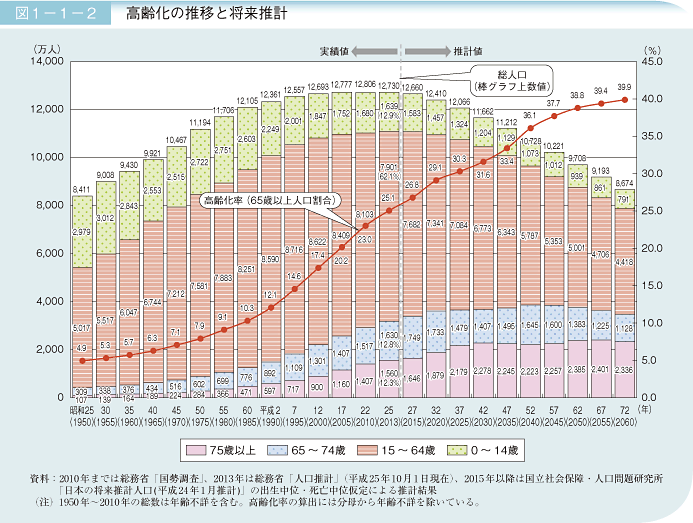

| 高齢化の推移と将来推計 平成26年版高齢社会白書 (グラフをクリックすると拡大表示します) |

|||

総務省によると2015年1月1日現在、 日本の総人口の概算値は1億2702万人とのこと。 日本の総人口は、今後、長期の人口減少過程に入り、 2026年に人口1億2,000万人を下回った後も減少を続け、 2048年には1億人を割って9,913万人となり、 2060年には8,674万人になるといわれます。 2015年から僅か45年の間に日本は3,000万人の同胞を失うことになるようです。 一方、総人口が減少するなかで高齢者が増加することにより 高齢化率は上昇を続け、 2013年には高齢化率が25.1%で4人に1人となり、 2035年に33.4%で3人に1人、 2042年以降は高齢者人口が減少に転じても高齢化率は上昇を続け、 2060年には39.9%に達して、国民の約2.5人に1人が 65歳以上の高齢者となる社会が到来するといわれます。 ○新たな絆から夢が膨らむグローバル人材 |

|||

| トップに戻る | |||

| 少子化の進展 半減する生産年齢人口 |

|||

2010年時点の日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は、およそ8,200万人ほど。 出生数の減少は、生産年齢人口にまで影響を及ぼし、 2013年に8,000万人を割り、2060年には4,418万人となるといわれます。 ※平成26年版高齢社会白書ほか ○大地に宿る命|移ろい行く時の狭間に力の限り咲く花 |

|||

| トップに戻る | |||

| 「無責任」にならないと子どもが産めない時代 不安定雇用の増大 |

|||

1990年代後半以降、正規労働者の割合が減少し、 非正規雇用の割合が増加しているといいます。 全般的に新規学卒者の就職は悪化して、若年就業者の1/3は非正規労働者に。 2000年代に入ると、休職活動もしていない無業の若者(いわゆるニート)の 存在も確認され、その数は若年労働市場が好転しても減少しないまま、 不況の中で増加の可能性が指摘されています。 就労の劣悪化と不安定化、若者自身の心身の状態、 特に障害や疾病などが相まって「働けない若者」を生み出し、 不利な条件を抱えた若者を労働市場から排除する傾向があるとの事。 某大学の先生は、出産適齢期の人たちが子どもを生まない理由として 「不安定なこと」や「幸せと思えていないこと」を挙げています。 いつ仕事が無くなるか、いつ仕事に就けるのか解らない状況の中、 ある意味「無責任」にならないと子どもは産めない世の中のようです。 また、非生産年齢人口が増加し、生産年齢人口が減少している時代において、 子どもを産むことは非生産年齢人口が増加することになり、 負担がより大きくなることが指摘されています。 ○混迷の中から新たな絆を紡ぐ ○「迷信」の中を彷徨う三浦半島の自然 大楠山 |

|||

| トップに戻る | |||

| 女性の立場に たって |

|||

女性に焦点をあてたキャリア・カウンセリングを修得する講座を受講しました。 そこに参加されていたある女性は、今の世の中は女性に対して 「働け・産め・育てろ」と言われているように感じると述べ、 義務感や閉塞感が際立っているようです。 ○心躍る軽快なリズム|アメリカ軽音楽の巨匠 ルロイ・アンダーソン |

|||

| トップに戻る | |||

| 所得格差の要因の一つ 高齢化社会 |

|||

「お金は功績を測るには、ばかげた物差しなのだが、 残念なことに、わたしたちのもつ唯一普遍の物差しなのだ」 Money is a stupid measure of achivement, but unfortunately it is the only universal measure we have. 格差を示す代表的な指標であるジニ係数を取ると、 日本は1980年代以降、格差が広がっているといいます。 その要因の一つとして「高齢化の進展」が挙げられるそう。 高齢社会の影響で、若年層の就職率が低下する傾向にあり、 この層で失業者が増大すると、全体の所得格差も増大するそうです。 ○光は闇の中で輝く|世代とジェンダーを越えて発展する ○命から生まれた嘆き・希望・美しさ|世界の民族音楽 ○障がいを越えて共に生きる |

|||

| トップに戻る | |||

| 日本の未来を拓くヒントが埋まっている いちょう団地 |

|||

| いちょうショッピングセンター | |||

少子高齢化が進む一般の日本人団地と比べて、 人が行き交う「いちょう団地」はむしろ賑やかだといいます。 生産年齢人口(15歳~64歳)が減少する中、外国人との共生は、 今後の日本の大きな課題となる可能性を秘めているそうです。 経団連などの経済団体は「2008年人口減少に対応した経済社会のあり方」 の中で、高度なスキルを持つ外国人人材をターゲットに、 在留資格の要件緩和などが必要」と主張しているとの事。 とはいえ「日本の同質的社会に異文化が入れば秩序が乱れる」という声や、 「欧米の移民先進国でさえ異文化共生に苦戦している」との声もあり、 世間一般には「今の日本には移民政策は難しい」と考える人が多いといわれます。 ○内と外・個人と集団|「場」を重視してきたという日本 ○青き惑星 地球|海洋・地球・生命の統合的理解への挑戦 |

|||

| トップに戻る | |||

| 時間をかけ異文化と共存できる街を築いてきた いちょう団地 |

|||

| 「住まいのルールを守りましょう」 多言語表示されている看板 |

|||

1980年代の外国人が入居し始めた当初は大変だったそうです。 夜遅くまで野外に集まっての飲食や会話、カラオケやマージャン牌の音、 ベランダでのバーベキューなど、文化の違いからトラブルがあったとの事。 外国人は日本語が読めないことからルールを理解できず、 日本に住んでいても、親は出身国の文化のまま生活していたといいます。 時間をかけてお互いそれぞれの文化が異なることに気づいたことで、 団地内の行事やルールなどは多言語で告知するようになり、 少しずつ変わってきたそうです。 ○命から生まれた嘆き・希望・美しさ|世界の民族音楽 ○彼は死に勝ち甦る、神への感謝・賛美|オラトリオ「メサイア」 |

|||

| トップに戻る | |||

| それぞれの個性を出し合い、 ともに楽しく暮らせる「まち」 |

|||

| タイ・ベトナム食材 金福 (いちょう団地周辺) | |||

いちょう団地にて活動を続けてきたという「多文化まちづくり工房」。 「多様な文化背景を持った人たちが、それぞれの個性を出し合い、 ともに楽しく暮らせる『まち』をつくる」を目的に、常に地域の空気を 感じ取りながら、その時々に気がついた課題や可能性に対して 取り組むことで活動を広げてきたそうです。 日本語教室に子供がやって来たのをきっかけに補習教室を始めたり、 日本語の力を身に付けた若者の力を生かして生活相談や防災活動、 多言語による情報発信を行ったり、あるいは、 活動を通して知り合った人たちがサッカーや地域交流行事への参加によって 交流を深められるように場を作ったりと、事業を通して生まれたつながりを 生かして新たな場を作ってきたといいます。 ○ありのままの自分|Here I stand and here I'll stay ○多様な人材が信頼関係で結ばれ、安心して暮らせる街づくり 世田谷区 |

|||

| トップに戻る | |||

| 育ててくれた「まち」への 恩返し |

|||

| ベトナム料理 SAIGON (いちょう団地周辺) | |||

外国人の人たちが始めた「育ててくれた「まち」への恩返し」。 防災活動や自治会の手伝いなど、日本人の若者でもなかなか やらない活動を、外国人の彼らが担い始めているそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 共生の絆を 深める |

|||

| アジア食材 ダン・ハー (いちょう団地周辺) | |||

いちょう団地では、住居区域の清掃活動、スポーツ大会、 子どもたちのお出かけ会、防災訓練や防犯パトロールなど、 住民同士が顔合わせによる交流が行われているそうです。 その中でも最大のイベントは毎年10月に実施する「いちょう団地まつり」。 全住民の協力を得て、2日間にわたり山車、神輿、中国獅子舞、模擬店、 フリーマーケットや自慢の作品の展示などを実施し、 団地内は国際色豊かな雰囲気になるそうです。 |

|||

| トップに戻る | |||

| 新たな連帯と共生の 創造 |

|||

| カオジロガン | |||

地域社会の絆は弱体化し、手を差し伸べることなく放置される孤独な高齢者や 貧困化する母子家庭や児童虐待や自殺の増加等々の減少があとをたたない中、 日本では、人々の人間関係とつながりに対する関心が高まっているそうです。 アメリカの政治学者ロバート・パットナムによれば、社会関係資本とは、 信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴を指すもので、人々の 協調行動を活発にすることによって社会の効率性は改善できるといいます。 また、帝京大学の教授・三重野卓先生によれば、 共生社会の「共生」には、異質なもの、多様なものが、 それぞれの差異にもかかわらず、共に在り、存在し、生きることを表すそう。 共生では、他者を受容し、時には協働し、時にはコンフリクトを引き起こし 葛藤することがあるといいますが、排除・包摂を繰り返しことで、 新たな協働関係、共生的ネットワーク、共生システムを指向する プロセスでもあるそうです。 ○雄大な空の旅をする渡り鳥 ○安全で安心して暮らせる地域社会の実現|神奈川県警察の取り組み ○国内・地域、そして世界の平和と繁栄を願う自衛隊 |

|||

| トップに戻る | |||

| より良い社会へ | |||

| 日本の中学校の教室 黒板の上には「絆」の額 |

|||

○ジョン・デューイ(John Dewey, 1859年 - 1952年) アメリカ合衆国 教育哲学者 「教育とは、 子どもたちに社会を作り直していく能力を身につけさせることである。」 ○カール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung、1875年 - 1961年) 分析心理学を創始した精神科医・心理学者 「学問をするということは正しさを競う争いではなく、 認識を豊かにし深めるための作業だ、と私は考える。」 教育は、他者と比較するためのものではなく、良い意味で世の中を批判し、 より良い社会へ変えていく人たちを育てるためにあるようです。 ○壁のない人間関係 |

|||

| トップに戻る | |||

| 参 考 情 報 | |||

○多文化まちづくり工房-公式ホームページ ○泉区連合自治会町内会長会会長会/いちょう団地連合自治会 ○地域日本語教育の現場から-全国リレー紹介-|文化庁 ○ハートネットTV:ふるさとは“いちょう団地”地域で生きる新世代外国人 2014年6月11日の放送 NHK福祉ポータル ハートネット ○外国人が7割、驚愕の公立小が横浜にあった:日経ビジネスオンライン ○いちょう団地 (横浜市泉区) - 東京DEEP案内 ○多国籍の人々が暮らす「いちょう団地」 [はまれぽ.com] ○横浜市立いちょう小学校 ○横浜市立飯田北いちょう小学校 - TOPページ ○高齢社会白書について - 内閣府 ○三重野卓のホームページ ○フリー百科辞典Wikipedia ○泉区の中の外国 多国籍いちょう団地とともに 2014.12 ・講師 早川秀樹 氏 (多文化まちづくり工房代表) ・横浜市泉図書館 ○いちょう団地発! 外国人の子どもたちの挑戦 清水睦美・すたんどばいみー 編著 岩波書店 ○人権と多文化共生の高校 他国につながる生徒たちと鶴見総合高校の実践 坪谷美欧子・小林宏美 明石書房 ○外国からの子どもたちと共に 井上惠子 本の泉社 ○多文化であることとは 新しい市民社会の条件 宮島喬 岩波現代全書 ○滞日外国人支援の実践事例から学ぶ多文化ソーシャルワーク 日本社会福祉士会 編集 ○多文化保育・教育論 咲間まり子 みらい ○はじめて学ぶ異文化コミュニケーション 多文化共生と平和構築に向けて 石井敏・久米昭元・長谷川典子 有斐閣選書 ○マリアナ先生の多文化共生レッスン ブラジルで生まれ、日本で育った少女の物語 右田マリアナ春美 明石書店 ○マリアとケンのいっしょににほんご 『学び』につながる16の活動 外国人の子どものための日本語 横田淳子・小林幸江 スリーエーネットワーク ○「やさしい日本語」は何を目指すか 多文化共生社会を実現するために 庵功雄・イ ヨンスク・森篤嗣 ココ出版 ○民主主義と教育 J. デューイ 松野安男(訳) 岩波文庫 ○キャリア・コンサルティング応用「女性」 2015.01 ・シニア産業カウンセラー講座 ・日本産業カウンセラー協会東京支部 ○環境問題と持続可能性 2015.01 ・講師 共立女子大学教授 吉竹広次 先生 ・内容 ・グローバリゼーションの進展 ・新興国の台頭 ・エネルギーの歴史と課題 ・水資源・・・「21世紀は水の世紀」 ・食料問題:世界の食料需給 ・地球温暖化 ポスト京都のグローバル・ガバナンス ・国際環境問題 ・2050年の世界と持続可能性(サステナビリィテー) ・放送大学東京文京学習センター ○これからの日本の進路とグローバル人材 2013.09 ・講師 神余隆博 先生 関西学院大学副学長・元日本政府国連代表部大使・前駐ドイツ大使 ・神奈川県立産業技術短期大学校 ・職業能力開発推進協議会 主催講演会 ○現代に生きる岡倉天心 グローバル人材としての再評価 2013.01 ・主催:横浜国立大学 国際戦略推進室 ・共催:茨城大学 ・後援:神奈川新聞社 ○戦後日本の教育とその問題点 2015.01 ・上智大学非常勤講師 小原孝久 先生 ・放送大学東京文京学習センター ○格差社会と新自由主義 主任講師 坂井素思(放送大学教授) 岩永雅也(放送大学教授) ・平成という時代 ・冷戦の終わりと新自由主義 ・新自由主義の台頭 ・規制緩和と市場化 ・所得と格差基準 ・変わる労働市場 ・教育の自由化と学力格差 ・社会に背を向ける人々 ・子どもと女性の貧困 ・高齢者と格差 ・福祉における格差 ・格差社会と正義 ・国際化と自由化の克服 ・新たな連携と共生の創造 ○かながわの未来を担う産業人材育成フォーラム 2015.01 今、求められる管理職とは…人を動かすものは…モチベーションの醸成 ・基調講演 ㈱レーシング・クラブ・インターナショナル代表 桜井淑敏 氏(元ホンダF1チーム総監督) ・人材育成支援センター研究テーマ報告 新しい管理者研修の研究テーマについて(報告) 管理者研修カリキュラム開発分科会 郷原 正 氏 (東横化学(㈱)企画室リーダー、創発CAFE理事) ・主催 神奈川県・公益財団法人はまぎん産業文化振興財団・ かながわ人材育成支援ネットワーク ・後援 横浜銀行・株式会社浜銀総合研究所 ・神奈川県立産業技術短期大学校人材育成支援センター ○柔道と人間力 -意思あれば道あり- 2015.01 ・講師 山口香 先生 筑波大学准教授(ソウル五輪女子柔道銅メダリスト) ・放送大学東京文京学習センター ○変革期の社会と人間Ⅱ 「破壊」と「再生」の歴史・人類学 2015.01 ・筑波大学東京キャンパス文京校舎 ・出羽三山修行道の変革 湯殿山行者鐵門海とその弟子たち 山澤学 先生(日本史学) ・テロリストの原風景 血盟団事件と茨城 伊藤純郎 先生(日本史学) ・筑波大学大学院人文社会科学研究科 ○新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方 池上 彰・佐藤 勝 文春新書 ○修羅場の極意 佐藤 勝 中公新書クラレ ○君主論〈新訳〉 マキアヴェリ, 池田廉(訳) 中公文庫BIBLIO ○あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの 菅伸子 幻冬舎新書 ○冒険に出よう 未熟でも未完成でも、"今の自分"で突き進む。 安藤 美冬 U25 SURVIVAL MANUAL SERIES ○オリンピックから半世紀 あこがれの「団地」 -高度成長とベッドタウン横浜- 2014.10.11~2015.1.12 横浜都市発達記念館 |

|||

| トップに戻る | |||

Copyright (C) 2015 MOON WATER All rights reserved